Lorsqu’on possède une voix céleste et un physique de cinéma, tous les rôles sont pour vous.

Lire la suite

Lorsqu’on possède une voix céleste et un physique de cinéma, tous les rôles sont pour vous.

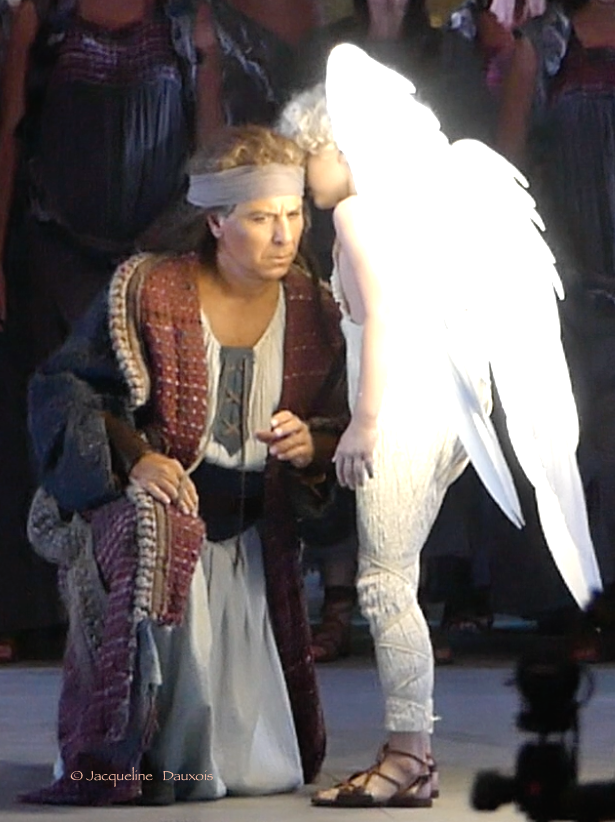

Lire la suiteAux premiers accords de l’ouverture de Samson et Dalila, dans l’obscurité, un ange apparaît au fond du plateau ; minuscule, illuminé il se détache du mur immense et s’avance jusqu’au bord du plateau. C’est un enfant fragile sous ses boucles blondes, torse nu. Belle, émouvante, troublante, l’image renvoie au texte biblique.

Les parents de Samson se désolaient de leur stérilité lorsqu’un ange du Seigneur leur annonça une naissance prochaine. L’apparition était si terrifiante dans sa magnificence que les parents se jetèrent a face contre le sol. Dans l’opéra, lorsque Samson évoque les anges, il n’est question que de puissances redoutables :

« Je vois aux mains des anges

briller l’arme de feu,

et du ciel les phalanges

accourent venger Dieu.

Oui, l’ange des ténèbres

En passant devant eux,

Pousse des cris funèbres

Qui font frémir les cieux ! »

Alors pourquoi Jean-Louis Grinda choisit-il un enfant au lieu d’un adulte inquiétant ?

Il ne s’agit sans doute pas d’épargner la sensibilité des gradins des Chorégies, mais la mort de Samson préfigurant celle du Christ, cet ange, qui évoque Jésus enfant tel qu’on le représente dans l’imagerie traditionnelle, crée le lien entre le monde Samson et le nôtre.

En créant un véritable rôle muet pour son ange, le metteur en scène éclaire l’opéra d’un jour nouveau.

C’est l’ange, qui à la première scène de l’acte I, désigne Samson dans la foule des Hébreux. Lui, terrifié comme l’ont été tous les prophètes de l’Ancien Testament qui savaient le sort qui les attendait, tombe par terre d’effroi, se relève pour s’incliner devant le Messager. Il n’a pas le choix, il ne l’a jamais eu. Dès sa conception il a été nazir, consacré à Dieu par ses parents, voué, entre autres, à ne jamais couper sa chevelure foisonnante, secret de sa force surhumaine.

L’authenticité du jeu d’Alagna est si convaincante que, dès ces premières images, le spectateur, ne voit plus un ange mais l’envoyé céleste porteur de la parole divine.

Rarement, dans une mise en scène si difficile à réussir, metteur en scène et interprète ont réalisé un si complet accord.

A l’acte II, c’est l’ange encore qui désigne à Samson la demeure de Dalila, manifestant à quel point la volonté de Dieu peut se montrer étrangère à la morale conventionnelle puisque l’instrument du salut est l’une de ces Philistines que Samson aime depuis sa jeunesse, ce qui rend la situation inextricable : Dalila est une grande prêtresse des cultes orgiaques qui sont une abomination pour le Dieu d’Israël et c’est son ange qui pousse Samson dans ses bras. Le salut d’Israël ne passe pas ici par le respect des lois, mais par la plus scandaleuse des transgressions.

A l’acte III, Samson les yeux crevés, objet de dérision dans le temple de Dagon dont les Philistins célèbrent le triomphe, en serrant contre lui l’ange, comme le Christ serrait saint Jean lors de la Cène, puise la force de demander à Dieu la mort pour lui le salut pour son peuple. Comme il lui a désigné le chemin de la demeure de Dalila, l’ange le conduit entre « les piliers de marbre » et c’est devant lui, messager de la volonté de Dieu, qu’avant de mourir, Samson s’incline une dernière fois.

Ci-dessus, l’écroulement du temple de Dagon.

Vu par Jean-Louis Grinda, l’ange exterminateur dans Samson et Dalila est aussi l’ange du salut, conception qui n’est pas très éloigné de l’apocatastase selon Boulgakov, suivant lequel, le Jour du Jugement, tous les hommes seront sauvés, tous les péchés détruits et qui est superbement illustré par cette mise en scène raffinée, nouvelle et en total accord avec le sujet.

La création de l’ange apporte un éclairage si évident après coup, qu’on se demande comment on a pu se passer de cette créature ailée jusqu’ici et justifie la proposition généreuse de Roberto Alagna de venir aux saluts en tenant l’ange par la main.

La beauté des éclairages, des décors, costumes et accessoires, le refus de l’orientalisme de pacotille, la recherche dans la mythologie zoomorphe de la Mésopotamie et l’archéologie crétoise, l’utilisation du mur à l’état brut, sans rien qui le surcharge ou dénature, les éclairages lyriques et une unique vidéo montrant la destruction du temple sans mettre le ténor en danger (on se souvient que la cause de la mort de Caruso fut la chute d’un élément du décor de Samson et Dalila), l’incarnation d’Alagna au sommet d’un art dont on se demande comment il peut sans cesse l’approfondir, tout contribue à la perfection de cette production si longtemps attendue.

Ci-dessus, les saluts, Samson et son ange.

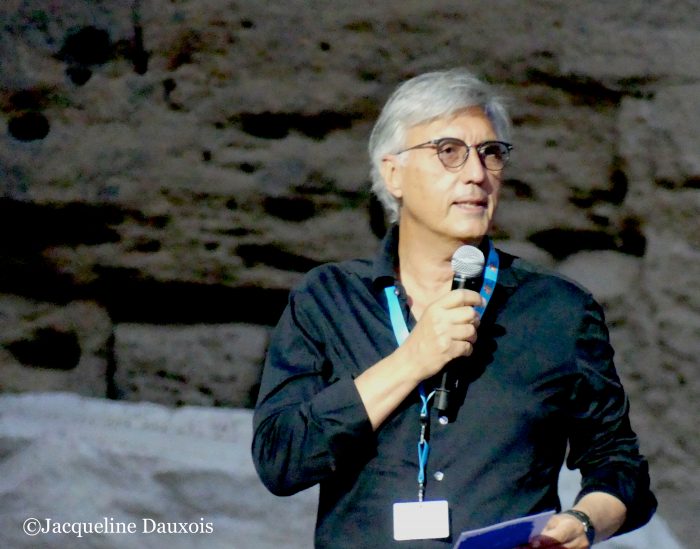

Ci-dessus, Jean-Louis Grinda, directeur des Chorégies d’Orange et metteur en scène de Samson et Dalila.

© Jacqueline Dauxois

P.S. Les photos ont été prises au cours de différentes répétitions.

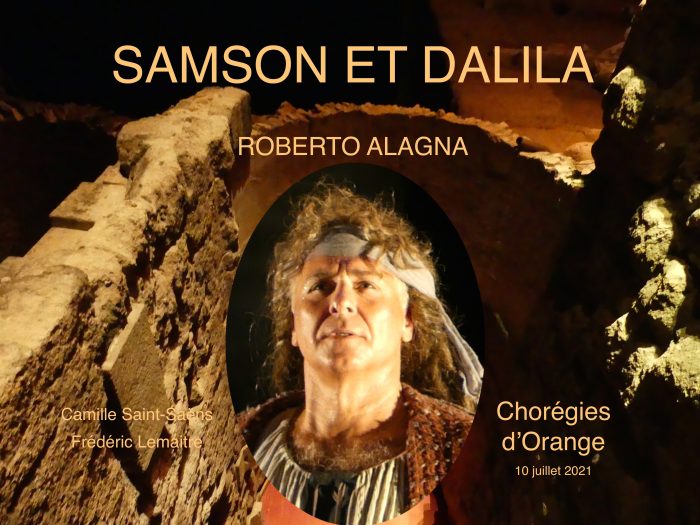

Il est le chanteur de toutes les surprises. On a beau l’avoir suivi pas à pas dans ses répétitions, il a fait de son troisième Samson un exploit où il surpasse les deux premiers, ce qui semblait impossible car il avait été éblouissant pour sa prise de rôle dans la mise en scène de Vienne dont la conception, au comble de la difficulté, lui lançait un défi pratiquement insoutenable qu’il a relevé avec tant de brio vocal et d’assurance dramatique que le public debout a fait d’interminables ovations à ce héros hors des sentiers battus, dans lequel Roberto Alagna fut extraordinaire en rendant Samson proche de nous.

A Orange, depuis quelques jours, il était évident que deux conceptions différentes des personnages se côtoyaient.

Alagna donnait un Samson complexe, écartelé entre ses devoirs envers son peuple et son Dieu et son amour passionné pour la grande prêtresse ennemie, la Philistine, l’étrangère.

Marie-Nicole Lemieux, de son côté, restait fidèle à sa conception du TCE, montrant une Dalila impitoyable, apparentée à certaines divinités barbares assoiffées de sang. Sa Dalila sacrifie sans un frémissement son amant à sa haine, le risque étant de perdre l’ambiguïté subtile et la perversité de l’affrontement des amants pendant le duo de l’acte II, l’un des plus beaux de la littérature lyrique.

Ce risque, un Roberto Alagna resplendissant ne l’a fait courir ni à son Samson ni à son public et on a assisté à l’incroyable : de sa voix et de ses traits, il s’est investi dans les deux rôles, il est resté Samson en devenant Dalila.

À lui seul, il a donné à voir et à entendre l’ensorcelante perversité du piège monstrueusement délectable dans lequel Dalila ne peut pas l’engluer sans en souffrir aussi jusqu’aux tréfonds de l’âme. Il a été douleur, incrédulité, tendresse et combattant désespéré à bouleverser des pierres, mais pas cette Dalila.

Lorsqu’il a posé sa tête sur ses genoux, il y avait en lui l’abandon d’un enfant qui se croit sauvé en se réfugiant contre le corps de la déesse mère, la confiante douceur de l’amant qui attend le plaisir de l’accomplissement et jusqu’à l’imperceptible frémissement contenu du doute qui s’insinue malgré le refus de douter ; il y avait en lui tout le duo et la beauté de son visage illustrait celle du texte et de la musique.

Le triomphe de Roberto Alagna, acclamé par un théâtre en délire et la presse qui ne sait plus où trouver les mots, est la reconnaissance de son Samson d’une absolue beauté, qui le 10 juillet 2021, rendit irréelle la nuit des Chorégies.

© Jacqueline Dauxois

Si les gradins d’Orange l’ont toujours adoré, c’est qu’il y a toutes le raisons pour qu’il le soit. Le public, ici, c’est le vrai public, populaire, dit-on, au sens si large qu’on s’y perdrait, toutes les nationalités s’y retrouvent, toutes les classes de la société, de la musique, du savoir, du pouvoir, de la culture se mêlent ici à de grands ignorants qui ne font rien qu’aimer, les voix, les artistes, les spectacles, la magie de ces nuits glaciales ou torrides, tous venus pour des raisons différentes qui finissent par se confondre dans un seul mot, l’amour. Ils sont tous là pour Alagna qui transmet cet amour de son art comme un chanteur par siècle peut-être a pouvoir de le faire. Alors, personne ne s’étonne de voir, escorté par ses gardes, le prince Albert de Monaco grimper les gradins où Roberto Alagna va incarner, après Vienne et New York, son troisième Samson.

LA VOIX DU TENOR LE JEU DE L’ACTEUR

En accord avec l’enthousiasme du public, la critique ne ne tarit pas d’éloges. Certains naïfs écrivent qu’il chante bien. Il ne faut pas en rire, depuis trente ans, on a tout dit sur ce qui fait la beauté d’une voix aux accents de lumière qui court sur la gamme de l’arc-en-ciel, déploie des draperies solaires, allume partout des feux, flamboie, jette des éclats fulgurants de diamant noir lorsqu’elle explore le cœur d’un personnage sombre avec ce timbre unique, crémeux, soyeux, altier, tendre, puissant, éblouissant, aussi resplendissant, qu’il soit diurne ou bien nocturne, comme lorsqu’il chanté la basse de La Bohème pour la plaisir de discuter avec le vieux manteau que vend Colline pour aider Mimi de ces quelques sous.

Pour son Samson des Chorégies la presse locale, nationale et internationale (dans l’ordre d’entrée en scène) jusqu’au plus haut niveau le couvre de louanges, rappelle d’abord ce qui fait la beauté de sa voix, puis, en commentaire subsidiaire, l’intelligence et la sensibilité de son jeu d’acteur, aussi inégalable que son chant qu’une parfaite articulation rend compréhensible dans toutes les langues, car il ne pourrait pas être cet acteur dans l’âme s’il ne comprenait pas, jusqu’au dernier détail, le sens de tout ce qu’il chante, musique et partition, pour le faire comprendre au public qui l’adore.

LE TROISIEME ELEMENT

Une seule de ses qualités aurait suffi à lui assurer une gloire mondiale, mais elles sont exaltées par un troisième élément constitutif de sa personne, indissociable des deux autres, qui contribue à le rendre unique mais qui est difficile a enrober de mots, ça s’appelle le charme, le charisme, la beauté, je ne sais, parce qu’il y a un mot qui manque. De quoi est faite cette beauté, qui change ? Sacha Guitry disait que la beauté, à un homme, fait gagner quinze jours. Mais c’est qu’Alagna, pour gagner, loin d’avoir quinze jours, a trois heures sur scène. Parvenu à ce niveau de perfection, un chanteur, même laid, sur les planches est beau.

Roberto Alagna donne l’impression que sa beauté il la commande et qu’il en fait ce qu’il veut. On est là dans l’extraordinaire.

Avec le Samson d’orange, il entre en scène au premier acte, tel qu’on l’attend. Samson est juge en Israël depuis vingt ans, l’homme le plus puissant d’un peuple d’esclaves, vaincus par les Philistins, désigné par le Dieu d’Israël pour remettre son peuple debout et « relever les autels », il resplendit, emporté par ses visions, illuminé comme un Moïse sur le Sinaï, comme prophète dans sa maturité.

Il ne peut pas se consacrer à son peuple et à son Dieu sans rompre avec Dalila, la » prostituée » ennemie. Comme il est incapable de la quitter, le duo des adieux se change en un brûlant duo où il proclame sa fidélité à son Dieu en même temps que sa passion pour elle.

Alors, il se transforme complètement. Il reste en lui quelques éclairs fulgurants pendant lesquels il supplie Dieu, et où on reconnaît clairement le prophète inspiré, mais lorsque ce vainqueur des Philistins sur le champ de bataille proclame son amour pour Dalila, se réfugie entre ses genoux, il change entièrement. Son visage n’est plus le même, plus de prophète, mais un homme beaucoup plus jeune et fou amoureux au point de se perdre, en trahissant son Dieu, son peuple et lui-même. Quand on aime à ce point, c’est toujours la première fois. Dalila n’est pas la première Philistine qu’il ait prise dans ses bras, mais là, oui, c’est la première fois et, parce que Samson aime et se croit aimé, Alagna nous fait entrer dans le mystère d’une beauté changeante, mouvante, émouvante, captivante, si incroyable, inexplicable. Comment peut-il être plus jeune dans le duo qu’au début ? Il l’est, parce que Samson ayant perdu des années de pouvoir et de responsabilité, irradie de jeunesse, mais c’est Alagna qui, alors, a la moitié de l’âge qu’il avait en commençant. De quoi faire tourner la tête. Ces « bellezze diverse » que Mario aime tant quand il peint, Alagna les porte en lui, puisqu’au cours d’un même spectacle, il montre les différentes beautés d’un Samson déchiré entre ses devoirs et sa passion, tour à tout, prophète de l’Ancien Testament, solidement ancré dans une époque et éternel amant. En un seul spectacle, se jouant du temps, il montre des beautés diverses dans ce lieu prédestiné, le temple d’Apollon – où Auguste n’est présent qu’à titre d’usurpateur, le théâtre ne lui ayant pas été consacré, mais au dieu des arts et de la beauté masculine.

Si cette qualité avait manqué à Alagna comment serait passé le troisième acte, à Vienne, où il n’a aucun accessoire ni une meule ni une chaîne, où il est habillé comme un clochard, pantalon effondré, marcel en bout de course, perruque aux mèches hirsutes et où, seul, debout, il est éclairé par un projecteur (magnifiquement éclairé) dans l’immensité du noir (où l’aveuglement l’a plongé)? On ne voyait que lui, surgi des ténèbres, il était l’unique source d’une beauté, paradoxale mais indiscutable, à couper le souffle.

Le troisième acte, à Vienne, exaltait le contraste entre sa force et sa fragilité, la puissance de ses bras et de son torse découverts, l’impuissance de ses yeux aveuglés. L’émotion que provoquait sa vue était à son comble. Au Metropolitan, à travers ses loques, on voyait la force de sa constitution d’athlète, il tournait la meule, à Orange, où il est entièrement habillé, sa force d’aveugle se manifeste de l’extérieur, par les chaînes énormes nécessaires pour l’entraver. Dans les trois mises en scène (pas seulement à l’acte trois), la beauté est présente, et différente chaque fois. Pour Roberto Alagna, c’est exploit sur exploit, il n’est jamais le même Samson et tous sont parfaits car parfaitement aboutis, tous au sommet, dans la splendeur et l’éblouissement d’un héros millénaire auquel il donne une stupéfiante jeunesse, renouvelant sans arrêt son art si totalement accompli.

© Jacqueline Dauxois

1) UNE PREMIERE

Pour la première fois à Vérone, le 31 juillet 2021, un couple marié va chanter ensemble les deux opéras siamois, « Cavalleria Rusticana » et « Pagliacci » : Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak .

L’ange de Vérone

Et j’étais là et ma tête décidait que je me conduirais en touriste, pour changer. Quelque chose, dans cette tête de bois, savait que je me racontais des histoires, mais que faire puisque même Roberto Alagna disait que les répétitions auraient lieu dans des salles fermées, qu’il était impossible d’entrer.

2) UN ANGE

Il y a des anges, mélangés à des hommes, depuis toujours, voyez la Bible.

Le premier soir, je photographiais l’Arena la nuit, cherchant un fond pour ma page de titre, l’un d’eux, un ange romain, tout rond et un peu rubicond, pas du tout le style bel adolescent de ceux du célèbre Pont, m’a abordée, lorsque la femme qui l’accompagnait a compris que je ne trouverais pas ce qui était devant moi parce que je voyais des gladiateurs et que j’entendais rugir les lions dans la cavea, elle l’a encouragé à me conduire à la porte d’où l’on aperçoit les répétitions. C’était celle de Turandot, qu’on donnait le lendemain ou le surlendemain. J’ai dit que celles de Cav/Pag seraient dans des lieux fermés, personne ne pouvant y assister. Alors, il y a eu un lâcher d’artistes, l’ange déguisé, l’ange incarné, enfin celui qui ressemblait à un romain un peu bedonnant et aux joues vermeilles, m’a désigné une dame qui orchestrait départs et arrivées des choristes : elle faisait partie de la production de Turandot, elle m’aiderait pour. De fait, loin de manifester de l’exaspération, elle est allée chercher un papier, m’a écrit un nom, un numéro de téléphone, deux adresses mail et une adresse en ville : les coordonnées de la seule personne au monde capable de me donner l’autorisation. Comme l’ange, elle m’a souhaité bonne chance. Le lendemain aux aurores, j’étais à l’adresse de la Direction artistique de Cav/Pag. Vide tout le matin. L’après-midi, j’ai écrit, j’ai passé une heure à vérifier mon italien, je n’ai oublié ni mes titres ni mes livres ni mon travail d’écrivain et de photographe avec Roberto Alagna. Réponse par retour. Immémoriale courtoisie de l’Italie.

3) UNE NUIT, DEUX RÔLES

Jouer les deux rôles Turridu (Cavalleria Rusticana) et Canio (Pagliacci), Roberto Alagna en a l’habitude.

Jouer les deux rôles, Santuzza (Cavalleria Rusticana) et Nedda (Pagliacci) Aleksandra Kurzak, dont on se souvient de l’éclatante première Nedda, en prendra l’habitude.

Pour les chanteurs, l’un des exploits de cette performance consiste à inverser les caractères à l’entracte. Roberto Alagna, d’un Turridu plusieurs fois trahi, qui, malgré lui, essayant de se tirer d’une situation inextricable qui le rend malheureux, fait souffrir Santuza, qui va, volontairement, provoquer sa mort devient Canio, mari fidèle et amoureux d’une seule femme, qui, manipulé, va tuer celle qu’il aime.

Aleksandra Kurzak, Santuzza, la délaissée, jalouse dénonciatrice, qui fait tuer son amant, devient Nedda, infidèle à Canio mais capable de mourir pour un autre.

Les liens entre les deux œuvres, de deux compositeurs différents, mais qui mettent en scène des histoires du Mezzogiorno, sont nombreux, il en est un encore qu’on peut imaginer. La sicilienne de Turridu, en voix off dans les coulisses, pourrait être chantée par Canio tant elle contient de blessure d’amour et d’espérance d’éternité, elle tisse un lien entre les deux hommes, les deux œuvres… peut-être.

4) CAVALLERIA RUSTICANA RÉPÉTITION

La répétition de Cavalleria rusticana a eu lieu dans un studio de la Philharmonie, celle de Pagliacci dans un gigantesque hangar à l’écart du centre, décor de cinéma pour un film noir. C’était parfait. Les deux, c’était parfait. Assister à ce travail de deux chanteurs qui sont parmi les plus grands du monde, qui sont des seigneurs de la scène, est un privilège royal qu’ils m’accordent tous les deux et qu’avec l’aide de Roberto Alagna, étalant mes titres, j’obtiens ou arrache aux productions.

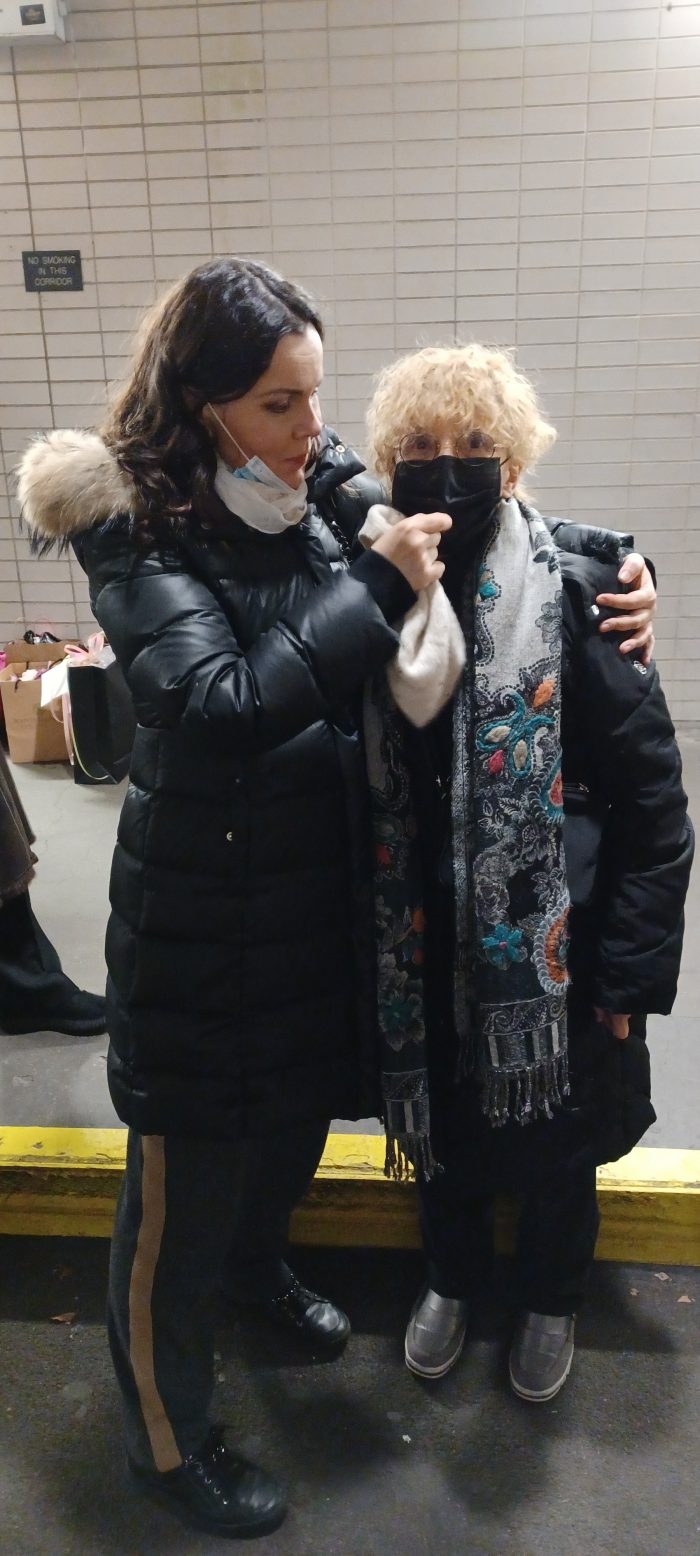

Ci-dessus, Roberto Alagna avec Elena Zilio, Mamma Lucia.

« Cavalleria Rusticana » répétition à la philharmonie de Vérone, le 28 juillet 2021

Avec «Pagliacci, Cavalleria Rusticana est, à ma connaissance, le seul opéra vériste, inspiré par le Sud de l’Italie, qui ait survécu jusqu’à nous sur les scènes internationales. Le compositeur, Mascagni, partageait une chambre avec Puccini. Pressé par la misère, encouragé par Puccini, il a écrit pour gagner un concours dont el vainqueur verrait monter son opéra. Il a travaillé comme un fou, c’est-à-dire comme il faut, jusqu’à seize heures par jour pendant que deux amis qu’il harcelait : Giovanni Targioni-Tozzetti et Guido Menasci, écrivaient le livret.

L’histoire, comme celle de Pagliacci, met en scène une tragédie sans déesses ni dieux, une chevalerie villageoise, rustique, paysanne presque dans laquelle le destin, la jalousie et l’amour conduisent Turridu à la mort dans cette terre de Sicile, où Roberto Alagna a ses origines, où le soleil des dieux, depuis des millénaires, dévore le sang que les hommes répandent au pied du mont Gibello que les étrangers appellent l’Etna.

L’argument

Au retour de l’armée, Turridu, qui trouve sa fiancée mariée, se laisse aimer par une autre, Santuzza, à qui il promet le mariage. Bien que mariée, Lola revient à lui. Santuzza, qui n’ignore pas qu’elle le tue par procuration, dénonce les amants. A l’opéra, la mort de Turridu se passe en coulisse comme la Sicilienne au début ; dans le roman, il meurt assassiné. Au lieu de se battre, le mari trompé lui jette du sable dans les yeux et le poignarde de trois coups sans qu’il puisse se défendre.

Trahi par sa fiancée, trahi par sa maîtresse qui provoque sa mort, Turridu est un héros déchiré entre sa promesse d’épouser Santuzza et un amour de jeunesse qui ne meurt pas.

Santuzza, elle, est torturée par sa jalousie et son amour. Dès qu’elle a livré Turridu, elle le regrette et cherche refuge dans les bras de la mère de celui qu’elle vient d’envoyer à la mort.

La Sicile ancestrale, la Sicile éternelle est là, dans une vérité humaine universelle, à l’ombre du volcan qui tue d’un haussement d’épaules, à l’ombre du Dieu chrétien et des processions à la Madone qui ont succédé aux divinités de l’Antiquité grecque dont les temples les plus beaux monuments se trouvent en Campanie et en Sicile. Les dieux, la terre et le volcan dans le cœur de l’homme, c’est « Cavalleria Rusticana ».

5) PAGLIACCI RÉPÉTITION

Répétition de Pagliacci, le 29 juillet 2021

Que dire/écrire de « Pagliacci » qui n ‘ait déjà été dit/écrit ?

Que dire de l’interprétation du couple le plus romanesque et le mieux accordé de la scène lyrique ? Dans cette œuvre, où Roberto Alagna incarnait Canio, « son » Canio, depuis plusieurs années, Aleksandra Kurzak l’a rejoint à New York pour sa première Nedda avec lui – aussi aboutie que si elle l’interprétait avec lui depuis toujours.

Pour éviter à l’écriture d’inutiles titubements, je poste quelques photos de la répétition du 29 juillet 2021, à Vérone, et je renvoie celles et ceux qui voudraient en savoir davantage sur l’œuvre et sur ces deux interprètes, aux nombreux articles postés sur ce même site.

À suivre ici, sur le site, et sur mon Facebook, une série d’articles sur Cavalleria Rusticana et Pagliacci à l’Arena di Verone.

© texte et photos Jacqueline Dauxois

17 février 2022, à l’Opéra de Paris.

Après deux annulations dues au Covid à l’orchestre, ce soir, c’est la dernière chance d’entendre Roberto Alagna.

Dans les conditions qu’impose encore la pandémie, si rudes pour les artistes, si désagréables pour le public, on sent flotter l’appréhension d’une annonce de dernier moment qui anéantirait cet espoir.

Il n’y a pas eu d’annonce mauvaise.

Le rideau s’est levé.

Il était là.

Chapitre 1

REPÉTITION GÉNÉRALE, SITZPROBE, lE 26 FÉVRIER 2022

UN LIVRE ET UNE GÉNÉRALE

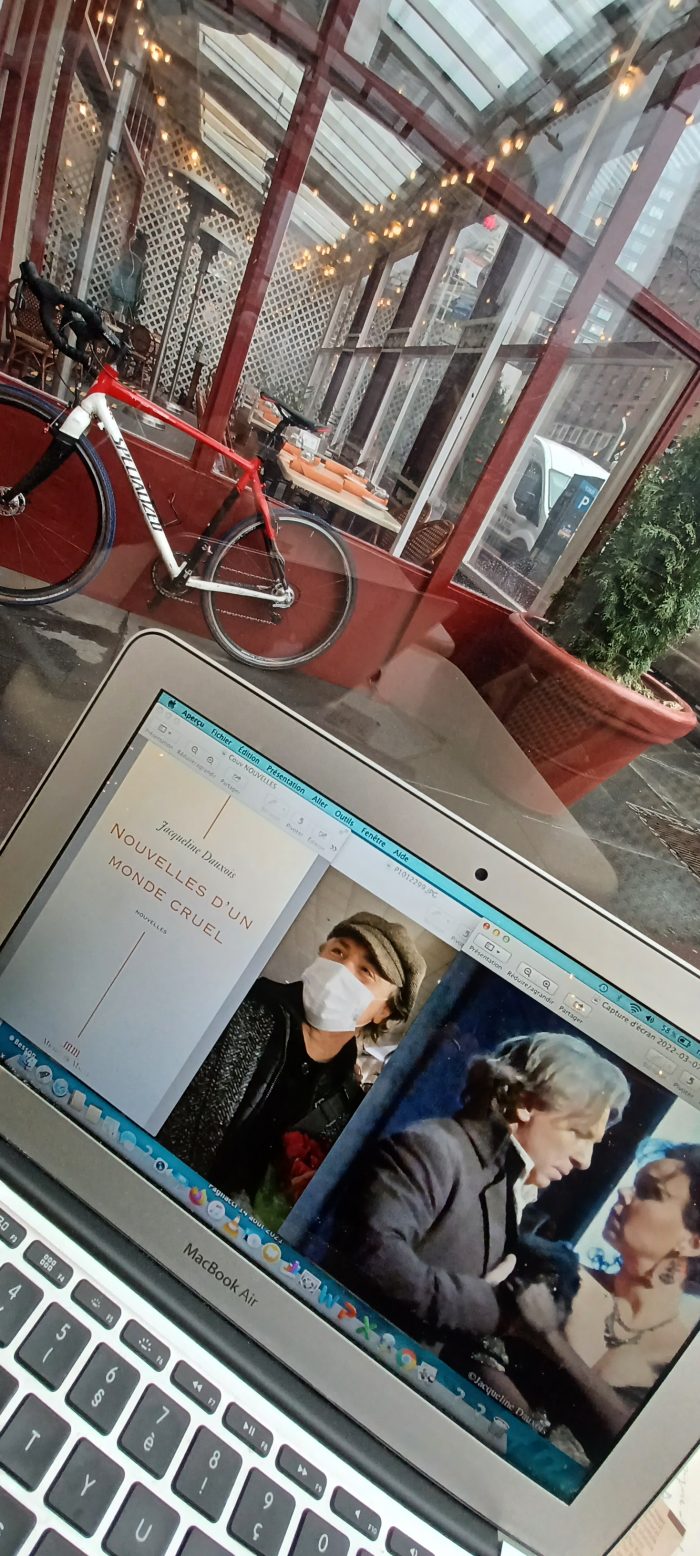

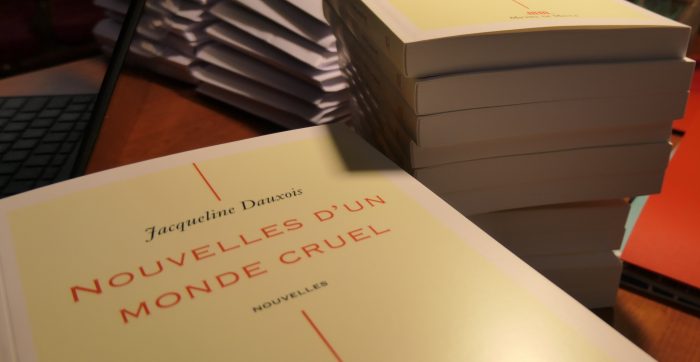

Le 24, mes « Nouvelles d’un monde cruel » sortaient en librairie, à Paris.

Le lendemain, je pouvais faire ce que font certains, courir les librairies, demander s’ils ont le livre et vont le mettre en place. Je ne le faisais pas dans ma jeunesse, ce n’est pas pour commencer aujourd’hui, d’autant qu’il faut un certain temps avant que quelque chose arrive ou n’arrive pas.

Personne ne s’attendait à une réponse favorable, lorsque j’ai demandé au Met d’assister aux répétitions de « Tosca », comme avant, elle est venue par retour. Dans les studios, c’était impossible à cause de la Covid. À la générale fermée du 26 février 2022, il n’y aurait ni photographe ni journaliste, est ce que je voulais y assister et prendre des photos, seule dans la salle? J’ai relu plusieurs fois la réponse du Met.

Le 25, lendemain de la sortie de mon livre à Paris, j’étais dans l’avion.

La météo annonçait des chutes de neige et le 26 – 10° centigrades à New York et se trompait comme souvent. Ciel radieux et le soir, de mes fenêtres, les nuages ont enflammé dans le couchant les tours qui, au loin, cernent le Metropolitan Opera.

SITZPROBE DU 26 FÉVRIER 2022

Le lendemain, 26 février 2022, unique répétition générale, sitzprobe, les solistes assis devant leurs pupitres sans décors ni costumes devant une salle vide.

Plus que pendant une générale traditionnelle, on plonge avec ce type de répétition dans l’avant du spectacle. Maquillage, costumes, décors et éclairages peuvent apporter du plaisir esthétique, mais là, on rencontre parfois une vérité qui n’a besoin de rien d’autre.

ROBERTO ALAGNA OU L’ACHÈVEMENT DE L’INACHEVÉ

Roberto Alagna donnait à voir le cœur battant de Mario, son âme dépouillée jusqu’à l’abime, dans ses résonances les plus mystérieuses pour trouver la perfection d’un achèvement pourtant inachevé.

« E lucevan le stelle » a été un moment de grâce absolue, d’une incomparable beauté.

Les éclairages ne changent pas, c’est lui qui change, différent à chaque scène et parfois à l’intérieur même d’une scène.

ALEKSANDRA KURZAK ET SA PREMIÈRE TOSCA

Aleksandra Kurzak va donner sa première Tosca. Sans révéler totalement ce qu’elle sera au soir de la première, on a vu déjà sa marque de fabrique. Elle devenait comme une partition qui s’incarnait, on pouvait lire la musique sur elle, qui traduisait les accords de l’orchestre comme si elle devenait un fleuve traversé par les notes. Parfois, ses lèvres seules remuaient en silence, parfois sa tête et parfois son corps tout entier. Parfois, Roberto Alagna, qui cependant se tenait à côté d’elle face à la salle s’anime d’un mouvement semblable, très doux suave et lent, et c’était comme la parade de deux danseurs si accordés qu’ils n’ont plus besoin de se regarder pour partager l’amour d’un art qui les unit.

La première, demain.

Chapitre II

ENTRE TOSCA ET LE POINT, ENTRE KURZAK, ALAGNA ET BESSON, MES NOUVELLES

Donc, le 24 février 2022, mes « Nouvelles d’un monde cruel » sortaient en librairie.

Le 26, j’assistais à la répétition générale de « Tosca », par un privilège inouï, toute seule admise dans l’auditorium du fabuleux Met.

Je crois que les dernière répétitions auxquelles j’ai pu assister, c’était avant la Covid-19, Roberto Alagna était Rodolphe de « La Bohème » en alternance avec Aleksandra Kurzak, Violetta de « La Traviata », les photographes occupaient au moins deux rangées. J’avais transporté le tripode. Plus trop la force.

La Covid ce n’est pas fini, du moins l’Opéra a rouvert ses portes. Pour les chanteurs, tests sur tests, pour le public, loges interdites ; et la ville, comme Paris, baigne dans une tristesse qui n’est pas le fait de la guerre en Ukraine.

L’épicerie Boulud, à côte de Fiorello et de Smith, fait face au Metropolitan.

J’y ai ma table puisque l’hôtel, dévasté, n’a plus ni café ni bar ni restaurant ni service d’étage ni blanchisserie, et qu’il faut commencer la journée, pour avoir un café, par mettre le nez dehors. Sinon, je vais dans une salle à manger gigantesque, abandonnée, je dépoussière un petit coin pour l’ordi, mais ils font des rondes et me débusquent. J’ai un peu peur aussi qu’un jour ils m’enferment là-dedans. Il y a deux ans, on y prenait le petit déjeuner. Ils avaient les meilleures crevettes de la planète.

Chez Boulud, ils ont un cheesecake aux cerises ; dans ce pays où tout est grand, elles ont la taille de myrtilles. Pas pensé à le photographier tout de suite et maintenant, j’en ai trop mangé. L’avantage avec ce gâteau c’est que jusqu’au lendemain, j’ai plus faim. L’endroit où ils n’étaient pas si gras a mis la clef sous le paillasson.

Sauf que ça crie fort dans ce café de bon matin, que dehors les travaux défoncent la rue, qu’un choix varié de sirènes américaines me casse les oreilles, je suis bien là.

Je travaille mes photos et mon prochain roman, comme promis à mon éditeur avant de partir, ce qui me donne l’impression d’exister très fort, c’est toujours ça de pris, d’autant qu’une de mes lectrices américaines, qui achète et lit tous mes livres, mais oui ! a fait le voyage d’Oklahoma City avec son mari pour assister à la troisième « Tosca » de Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak.

Les « Nouvelles d’un monde cruel » n’évoquent pas « Tosca », c’était le roman précédent : « Le Mémorial des Anges oubliés » qui racontait comment la voix humaine lorsqu’elle est belle, qu’elle devient irremplaçable, unique, celle de Roberto Alagna, peut devenir un bouclier contre le terrorisme – et les terreurs que véhicule notre monde cruel.

D’une autre manière, je le dis aussi dans les « Nouvelles », qui vont être la semaine prochaine l’objet de la Chronique de Patrick Besson dans « Le Point » – le 17 dans les kiosques.

Depuis deux jours, j’apprends à faire des selfies pour mon éditeur. C’est pas gagné. L’attachée de presse fait des « stories » avec.

Peux pas croire que demain, c’est le dernier jour, la quatrième Tosca et dernière de la série.

Et il faudra partir.

Mais la semaine prochaine dans le Point, la Chronique de Besson sur les Nouvelles d’un monde cruel. A trouver dans les kiosques.

A suivre :

Chapitre III, les quatre « Tosca » de Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak, un chef d’oeuvre au Met

©Jacqueline Dauxois

Chapitre 1

REPÉTITION GÉNÉRALE, SITZPROBE, lE 26 FÉVRIER 2022

UN LIVRE ET UNE GÉNÉRALE

Le 24, mes « Nouvelles d’un monde cruel » sortaient en librairie, à Paris.

Le lendemain, je pouvais faire ce que font certains, courir les librairies, demander s’ils ont le livre et vont le mettre en place. Je ne le faisais pas dans ma jeunesse, ce n’est pas pour commencer aujourd’hui, d’autant qu’il faut un certain temps avant que quelque chose arrive ou n’arrive pas.

LE PREMIER LOHENGRIN D’ALAGNA

CHAPITRE 1, LE 30 AVRIL 2022

C’était hier, à Berlin, le 30 avril 2022, au Deutschoper Unter den Linden, le premier Lohengrin de Roberto Alagna.

Son premier opéra chanté en allemand, la plus grande victoire de son âge d’homme, remportée sur la langue, le temps, les annulations, la Covid.

Lire la suite

JOUR MOINS 1

La douceur du jour moins 1, le 16 juillet 2022, fut ineffable. Fragment de vacances, liberté et beauté dans un soir torride où, pour répondre à un sourire, le ciel s’ocrait de rose et bleu dragée ironie flottante au-dessus de l’implacable alignement des arcades rognées par l’écoulement des siècles, effaçant le souvenir des sanglants spectacles qui régalaient l’Antiquité.

JOUR 1

Répétition, le 17 juillet 2022

Alors que j’avais eu, pour une fois, le bon sens de ne pas emporter les dossiers de bioéthique médicale dont je suis rapporteur à la prochaine séance du CPP, surtout pas celui, en anglais, sur le « Cancer Bronchique Non à Petites Cellules (CBNPC) avancé avec altération de type saut de l’exon 14 de MET MOMENT », pas un roman non plus, depuis l’accident qui m’a tuée, si j’ai repris des tâches universitaires, qui ne demandent que de la technique et de l’application, je n’arrive plus à créer, je me suis tout de même retrouvée dans la lune, au milieu des entrailles de l’Arena.

Nous étions deux sur cette lune, devant les loges incompréhensiblement fermées à l’heure de l’essayage. On est peut-être en avance. Non, il est presque midi. Tu as ton planning ? Ensemble, nous avons tiré nos téléphones et cherché les plannings. Forcément, on a le même. Le plus incroyable est qu’on ait regardé chacun celui de l’autre, tellement on était étonnés. Il a ri le premier. C’était beau, ce rire soyeux qui s’envolait sous les voûtes obscures de l’étage des lions. Non, a-t-il dit, les lions c’est dessous. Tu veux dire, « c’était » ou tu les entends rugir encore ?

L’essayage, c’est dans deux jours.

Sans l’essayage, nous étions très en avance pour la répétition au théâtre. Un restaurant nous tendait les bras, mais il n’a pas résisté à retourner à l’hôtel dans la fournaise, pour revoir les récitatifs qu’il ne chante pas d’habitude, pendant que j’attendais son retour, avalant son dessert et le mien, sans parler des cafés.

Au théâtre, Micaela arrive après lui, mais de Carmen point. Elle viendra peut-être demain, si elle guérie. De qui ? On ne sait.

Je photographie avec mes deux appareils lorsqu’une soudaine pensée m’arrête. Il me faudra combien de temps pour copier les photos sur l’ordi, les classer, les trier, me décider à choisir celles que je supporte de montrer, alors qu’il a un Facebook dévorateur d’images comme le dragon de Trebizonde que Pisanello a montré dans sa fresque de l’église Sant’Anastasia, à deux pas de la place des Seigneurs. Un appareil en bandoulière, un autre accroché au poignet par la dragonne, je sors le téléphone, ce suspect qui prétend photographier aussi. Je n’ai jamais photographié avec ça, je cours au désastre, au moins, j’aurai essayé.

Pendant la deuxième partie de la répétition, après la pause, il évoque son Canio de l’année dernière et raconte aussi qu’il a chanté la mise en scène de Zeffirelli, avec Zeffirelli vivant. Le remplaçant du metteur en scène écarquille les yeux. Un de mes appareils aussi.

Au café, place Bra, il veut voir des images que je n’ai pas vues moi-même. Jamais personne n’a regardé dans mon téléphone. C’est interdit. Pendant qu’on nous apporte les chinottos, je dis « non » fermement – alors que l’objet inanimé dont Lamartine se demandait s’il n’avait pas une âme (il en a une, la preuve) a décidé de passer de ma main dans la sienne, je jure que je n’y suis pour rien. Ce sont mes photos, mais c’est son image. Son image faite par moi. Même si je la rate, c’est la mienne. Mais c’est lui.

Pendant que j’observe le pianotement de ses doigts, intriguée par une manœuvre inconnue de moi, en quelques secondes, souriant, rieur, moqueur, il embarque mon téléphone sur le sien, un clic, soixante photos. Il m’aurait fallu soixante fois plus de temps, pour les envoyer l’une après l’autre, il était d’ailleurs formellement exclu que je lui donne une telle avalanche, trois ou quatre, cinq peut-être, les autres, corbeille. Il est radieux. Il est à craindre que moi aussi. Comment avouer à quel point je m’amuse de le voir s’amuser ?

Le soir de la première répétition est tombé place Bra.

Il y aura un autre soir, un autre encore dans cet été de la musique où les Arènes ne s’endorment pas.

Maintenant tout est noir. La nuit enserre Vérone de ses mystères et le matin est loin encore. La ville est à moi. La place aux Herbes, d’où toute camelote a disparu, où l’enfilade des restaurants à tirés les rideaux, retrouve sa splendeur première, redevient l’antique Forum, avec la jonchée de ses monuments, le « Capitello » tribune de marbre d’où la République signifiait ses jugements, le tabernacle ogival, la colonne de marbre où se dresse le lion de Venise, la fontaine de la Vierge de Vérone.

JOUR 2

Le lendemain, lundi et pas dimanche, la faute aux plannings qui zappent les jours, le soleil s’est levé sur l’Adige à l’heure où les rêves s’incarnent, où dans Vérone vide, ressurgit le passé à chaque carrefour ; l’histoire de bouscule ici; sous chaque arcade obscure chevauchent des chevaliers, des spadassins ferraillent, des traitres assassinent, une histoire qui dure depuis les Romains aux arènes sanglantes, en 89 avant Jésus-Christ. Impavide, Vérone voit passer les conquérants, les gobe et reste souveraine ; ils défilent pourtant, Théodoric en fait sa capitale, se succèdent ensuite Albin le Lombard, Pépin le fils de Charlemagne, Barberousse, le combat entre guelfes et gibelins fait rage, le féroce Eccelino da Romano est abattu en 1259, les Scaligeri s’entretuent, les Pâques véronaises font un massacre des Français, comme une plaque apposées sur un mur le rappelle au passant. Intégrée dans la République cisalpine, Vérone redevient autrichienne en 1815 et italienne enfin en 1866.

En face des souverains de l’éphémère, la cohorte innombrables des artistes qui ont fait de l’Italie le plus somptueux pays du monde créant l’éternité à la mesure humaine faisant ici de chaque église un musée, de chaque pierre une architecture immortelle.

L’eau de l’Adige blanchit sous les premiers rayons, les cafés n’ouvrent pas encore. Un chien tire un passant en laisse.

La seconde répétition c’est tout à l’heure, en début d’après-midi. Il faut rentrer dormir. À l’hôtel, j’ai une machine à café. C’est peut-être la même qu’à Buenos Aires où Marinelle m’a appris le fonctionnement, elle m’aurait appris aussi le téléphone, mais son travail d’agent d’un des plus grands chanteurs au monde l’absorbait jour et nuit.

Carmen est là, pour la répétition, on a su hier soir qu’elle viendrait. Elle porte un masque.

Avec deux appareils et le téléphone, je ne m’en sortais pas hier. Je n’ai emporté qu’un petit appareil et l’autre, l’intrus, le scandaleux, le téléphone à lui fabriquer des images pour son Facebook.

Il a dit de ne pas faire de zoom avec le téléphone, qu’ils étaient flous, que je devais m’approcher. Il me propose de m’approcher. Je n’ai pas l’habitude. À l’Opéra les photographes nous avons une place, il est interdit de bouger, à Paris en tout cas, les objectifs le font pour nous. De vrais appareils, je n’en aurai plus. Quand la voiture m’a foncé dessus, j’ai envoyé les mains en avant pour l’arrêter. Je ne peux plus rien tenir de lourd surtout pas pendant des heures. J’ai changé mon matériel. M’approcher ? Je peux, puisqu’il m’y invite, et ne peux pas. Je voudrais être invisible, au contraire. Je suis incapable de lui tourner autour comme une mygale qui va démanteler sa proie ni passer devant les autres personnes comme si elles n’existaient pas. Je me suis approchée un peu. S’il y a une autre fois, j’essaierai de mieux réduire entre nous cet espace de respiration et de liberté, sans rien violer de l’essentiel, mon éthique.

À la pause, au café, je continue mon reportage téléphonique. Comme le mois dernier à Buenos Aires, l’atmosphère est chaleureuse, généreuse, la lumière passe entre nous tous, sans un écran pour la difformer. Tout est fluide et simple. Nous ne sommes que courtoisie et respect les uns pour les autres. C’est exquis. Le pianiste, intéressé par mon métier d’écrivain, me dit en montrant leur groupe que je téléphotographie : « Et vous ? » Roberto, qui l’a entendu a vers moi ce geste généreux qu’on lui connaît, il ouvre le bras, je m’installe dessous et le pianiste me prend avec le groupe. Notre ténor veut trinquer avec les tasses, je n’ai plus de main pour en prendre une, je trinque avec un appareil.

Pendant toute la répétition, j’actionne un appareil et le téléphone. Ce jour-là, il a rencontré beaucoup de monde, c’était très amusant et joyeux, je pourrais faire un article poeple si j’aimais ça. Et même j’ai été photographiée avec eux.

Le soir, il se produit, ce qui m’est arrivé trop souvent depuis le début de mon travail avec lui.

Elles ne sont pas les seules, mais les machines non plus ne supportent pas que je travaille avec lui et, elles aussi, me font croc-en-jambe sur croc-en-jambe. Je me relève chaque fois.

Voilà le désastre véronais : les vidéos de la seconde répétition sont bloquées dans l’appareil. Elles n’ont pas disparu, mais refusent d’être recopiées. Je les vois sur le petit écran de l’appareil photo, c’est tout ce qu’elles consentent à m’accorder.

Depuis des années, des incidents semblables m’ont valu des nuits de cauchemar à essayer de résoudre des problèmes insolubles pour moi. Il ne pouvait pas croire ce qui arrivait, c’est évident. D’autant qu’il est vrai que je ne veux pas tout lui donner, je ne l’ai jamais caché. En réalité, je lui donne ce qu’il veut, quand je peux. En théorie, je veux rester maître de mon travail. Je souffre de le voir manipulé par d’autres, sans savoir ce qu’il devient. Je fais des choses secrètes qui n’intéressent que moi. Bien que déchirée entre deux désirs, je lui ai donné beaucoup de choses uniques dont j’ai l’impression qu’elles sont tombées dans un trou. En attendant, à cause de mon désir de travailler autrement que sur les réseaux sociaux et à mon rythme, qui n’est pas rapide, il a pu supposer que je mentais, que j’étais hypocrite et méchante lorsque je lui affirmais que j’avais passé la nuit entière à regarder tourner l’ordi sans parvenir à lui envoyer un fichier.

Pourtant, bien que fâché, il m’a permis de continuer.

J’aurais pu croire qu’il manquait de bonté et m’enfuir.

Pourtant, je me suis obstinée, certaine qu’il comprendrait un jour.

Pourquoi, il ne m’a pas jetée, je ne sais.

Pourquoi je n’ai pas pu partir, bien qu’ayant essayé après la sortie de « Quatre saisons avec Roberto Alagna », j’ai trouvé.

Sur les quarante livres que j’ai publiés, il en occupe deux.

C’est une aventure si extraordinaire d’avoir devant soi le personnage d’un de ses propres romans, que je ne trouve pas dans l’histoire de la littérature d’écrivain qui ait résisté à cette attraction. Alors, comment le pourrais-je ?

JOUR 3

Avant les essayages, cette fois c’est le bon jour, la nuit dissipe les ombres qui hantent le Palazzo della Ragione, piazza dei Signori. Dans la cour monumentale, ouverte jour et nuit, le génie des architectes italiens a su accorder un escalier charmant du XV ème siècle accolé à la superbe austérité du palais moyenâgeux flanquée d’une tour. Il y en avait 400 à Vérone, dit-on. En sortant sur la droite se dressent les orgueilleux tombeaux des Scaligieri.

Dans « le Voyage du Condottiere » d’André Suarès, on lit :

« Via Mazzanti et Volto Barbaro les deux rues finissent en cul-de-sac, l’une dans l’autre. Et une voûte donne sur la place des Seigneurs. Quel coupe-gorge magnifique entre le marché du peuple, ce bétail herbivore, et le repaire des carnassiers. C’est là que les Scaliger règnent, et le plus souvent qu’ils meurent sous l’hallali de la Trahison, la plupart de ces dogues. Le Mâtin Second y poignarde de sa main, son cousin l’évêque. Cansignorio, pour être prince, plonge son épée jusqu’à la garde dans le dos de son frère aîné ; et, lui-même, plus tard, ruiné par la luxure et le vin, se voyant mourir, il console son agonie en faisant étrangler son cadet qui pourrissait en prison. Ils meurent tous avant quarante ans. L’arcade est là, toujours la même… »

Quel rapport entre mes rêves de la nuit, l’Histoire, l’histoire de l’art et ce que nous allons faire aujourd’hui ?

C’est l’évidence. Dans le monde que je trouve cruel, le ténor Roberto Alagna me un donne accès direct et imprévu, à l’univers romanesque et artistique sans lequel je ne peux pas respirer.

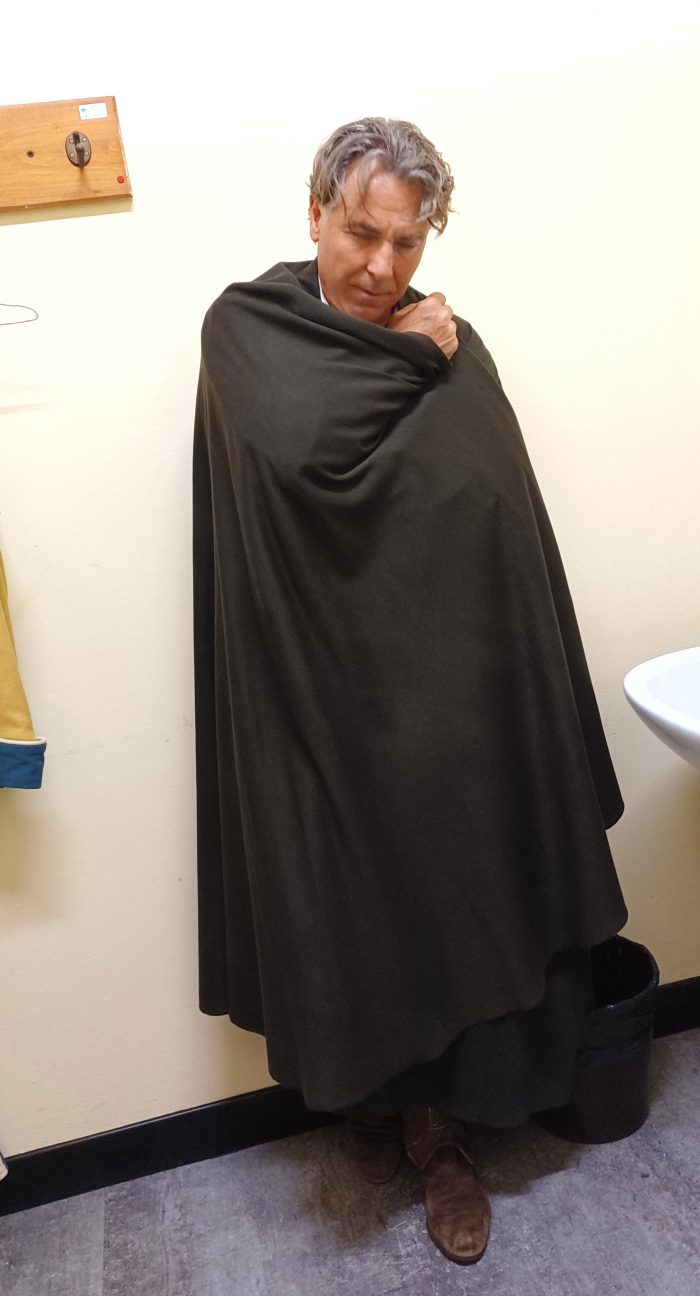

On accède aux loges par un escalier de fer qui donne sur un couloir très étroit où s’ouvrent les portes coulissantes (elles n’auraient pas la place de s’ouvrir autrement) peintes en rouges. Les loges sont minuscules, les costumes accrochés au mur. Ils sont beaux, pesants, lourds, taillés dans des tissus épais en laine, en grosses étoffes comme si nous n’étions pas ici dans le monde de l’illusion et si on ne pouvait pas leur en faire dans des tissu mieux adaptées à la température. Il ne se plaint de rien, il est content. Il ne fait pas plus de quarante degrés.

Il essaie en ruisselant, sourit sous le képi, se change, tourne sur lui-même pour entourer l’écharpe rouge de contrebandier dans les montagnes autour de sa taille, je m’étais promis de compter les tours, j’ai oublié. Une fois il l’a enroulée sous le gilet, une fois dessus. Il a des paires de bottes superbes. Le pantalon dans les bottes, la chemise, magnifique, bien épaisse, le gilet brodé, la veste lourde, belle, à pompons et une cape jusque par terre.

Il a des mots gentils pour tout le monde.

C’est la troisième fois que le jour est plus beau, plus riche et plus fécond que les rêves de la nuit.

Tu ne pourrais pas rembobiner, Maestro ?

JOUR 4

La veille du spectacle, le 20 juillet 2022, jour de repos, signifie pour lui pas de travail d’équipe et, sans les autres, travailler plus que jamais avec des repas qui, pour être bons, n’en ont pas moins un but unique, préparer son corps à l’exploit. Même les chanteuses longilignes possèdent cette musculature de championne olympique, nécessité professionnelle.

Il y a une table torride à l’ombre d’un parasol, sur la table, une partition aux passages surlignés, ouverte, un téléphone avec les touches d’un piano, une main dont les doigts font résonner les touches, une voix qui chantonne, un autre téléphone, endormi, paresseux, ignorant, un MacBook air, ouvert, une autre paire de mains qui forment des mots au lieu de notes, deux paires de lunettes, deux cafés aux rives emmoussées, une nature morte. Sauf qu’elle vit. Une partition, un texte, un résumé du trésor incorruptible de l’âme, Goethe appelait ces rencontres de l’ineffable, les affinités électives, on n’a rien trouvé de mieux.

Demain soir, il sera don José.

Dans dix jours, encore une fois.

Par le fleuve du temps disjoints, s’oublieront des choses de la vie, – pas le temps partagé autour d’une table dans la ruelle des Seigneurs.

On a droit encore à ce jour tout entier qu’il va prolonger dans la nuit avec sa partition et moi dans les rues vides à la recherche d’autres éternités.

LES DEUX DON JOSÉ DE ROBERTO ALAGNA

LES 21 et 31 JUILLET 2022

Les productions signées Zeffirelli enthousiasment les foules par leur facture classique et éclatante au service de l’auteur, du compositeur, des solistes, du public, la maîtrise du sujet, l’art de faire se mouvoir des masses sur scène, jusqu’à quatre cents personnes sur le plateau dit-on pour « Carmen », d’oser deux entrées de don José à cheval, sans parler de cavaliers professionnels et des danseurs d’une des meilleures compagnies espagnoles qui, comme le feu d’artifice de « La Traviata » (mise en scène Zeffirelli) donnée la veille avec Vittorio Grigolo et Ludovic Tézier, provoque un élan joyeux dans les gradins. Sous la direction de Marco Armiliato la « Carmen » de l’Arena s’affirme comme un spectacle de référence, tel que l’a été celui d’Orange.

C’est un regret que Ludovic Tézier n’ait pas été, comme à Orange, Escamillo affrontant Alagna, lui qui, la veille, incarnait le père Germont et si Béatrice Uria-Monzon a fait ses adieux au rôle, c’est un autre regret de savoir qu’Elīna Garanča est la Carmen d’autres don José – de sorte qu’en dépit des quatre cents choristes et figurants, Roberto Alagna se trouve très seul sur scène, même si Micaela (Maria Teresa Leva), avec son côté rétro de gentille petite villageoise, ne s’en tire pas si mal.

Emporté par le spectacle hollywoodien, le chef, l’orchestre, les chœurs, les figurants, l’harmonie des couleurs, la beauté des décors, le public n’a pas souffert du manque d’homogénéité du casting – et s’est laissé enflammer par le don José d’Alagna à qui l’Arena de Vérone donnait un aussi riche écrin.

Par les deux don José de Roberto Alagna.

Au lieu de l’effacer, plus le temps passe, plus la différence entre les deux se fait évidente. Comme Alagna connaît le roman de Prosper Mérimée aussi bien que les partitions de « Carmen » données depuis la création, ses deux don José sont justes, si différents qu’ils puissent être.

La jeunesse impétueuse du premier, les désirs qui l’entrainent d’un amour solide, béni par sa mère, aux désastreuses folies qui l’écartèlent entre ses devoirs et « l’infamie » ont un si puissant éclat que le public, emporté, a réclamé un bis (Alagna n’en donne jamais, on l’a espéré tout de même) pour l’air de la Fleur où l’émotion vibrait jusqu’aux étoiles. Bien que brûlé au feu de désirs ravageurs, dans ce José, l’espoir anéanti est toujours renaissant jusqu’à la fin (espoir d’épouser Micaela, de se rendre à l’appel, de renoncer à être un brigand, de sauver Carmen et de se sauver avec elle).

Sur sa seconde incarnation, Alagna fait peser le poids d’une fatalité à laquelle son héros sait qu’il ne peut échapper. D’inquiétant qu’il était, le mot « sorcière » se change en brûlot. Le duo avec Micaela, fait jaillir un espoir qui n’est qu’illusion et se nourrit davantage de l’amour pour sa mère que de celui pour sa fiancée. S’il décide néanmoins (et il est sincère) de rejeter Carmen, dès ce moment, il sait qu’une flamme obscure s’élance vers lui, dévoratrice de son avenir.

Le premier José avait vraiment le désir de rejoindre son régiment, son « adieu pour jamais » semblait assurer son salut. Le second est plus ambigu. Il sait qu’il devait rompre avant la danse, s’enfuir, que chaque instant donné à la volupté rive sa chaîne. Lorsqu’à peine libéré de prison, il court chez sa maîtresse au lieu de se rendre tout droit au « quartier pour l’appel », il s’illusionne à peine, même sans l’irruption d’un officier de son régiment, n’importe quel prétexte l’aurait conduit dans la montagne. Il le sait. Ce n’était pas le cas du premier don José.

Les deux incarnations d’Alagna savent que Carmen « sorcière » , « femme damnée », « démon » au final, est l’image de la perdition à laquelle il ne peut échapper jusqu’à la fin où il s’illusionne complètement, prétend la convertir, la sauver, se sauver avec elle, alors que ce qu’il veut, c’est le contraire. Il lui offre un marché insensé : pour sauver leurs âmes, il accepte de rester brigand (c’est-à-dire de continuer à perdre la sienne). Il veut lui donner « tout, tu m’entends, tout ». Comme elle n’a plus rien pour lui, c’est la marche au supplice, interrompue un instant, lorsqu’il s’arrête et se signe devant le crucifix dressé sur la place. Le signe de la Croix est le geste de tout chrétien en ces temps. On raconte que l’empereur Julien l’Apostat, après avoir violemment attaqué le christianisme dans « Contre les Galiléens » aujourd’hui appelé « Défense du paganisme » (331-363), malgré lui, faisait le signe de Croix. À l’époque de « Carmen », dans l’Espagne très chrétienne, c’est un automatisme habituel et l’indication que don José n’a pas perdu la notion du bien et du mal, des valeurs chrétiennes traditionnelles héritées de sa mère.

Les deux José d’Alagna se signent.

Le premier passe son chemin après un bref arrêt. Comme tout bon chrétien, lui qui a cessé d’être bon et chrétien.

Le second fait bien autre chose.

Il s’immobilise devant la Croix, s’agenouille et les doigts croisés contre sa poitrine, le buste incliné, prie avec une ferveur passionnée. Pas difficile de deviner qu’il demande à Dieu l’impossible. Incapable de décider comme un homme, cet éternel enfant, victime de sa faiblesse, réclame à la fois le salut de son âme et posséder Carmen, sa perdition. Contrairement au premier, le second José, sait qu’il ne peut avoir les deux et qu’ils sont tous les deux perdus.

Ainsi commence cette fin désespérée à laquelle jamais Roberto Alagna ne se lassera de donner les accents ardents de cet éternel chant d’amour et de mort qui, passé du roman à la scène de l’Opéra, émeut les foules depuis des générations et continuera tant que l’être humain voudra regarder jusqu’au fond de son cœur.

© Jacqueline Dauxois