RetransmissionCovid

Entre le Don Carlos du Châtelet, en 1996 et le Don Carlo 2019 donné à l’Opéra de Paris, s’intercale celui du Met en 2010.

À gauche, au Châtelet, 1996 ; à droite à l’Opéra de Paris, en 2019.

Lire la suite

RetransmissionCovid

Entre le Don Carlos du Châtelet, en 1996 et le Don Carlo 2019 donné à l’Opéra de Paris, s’intercale celui du Met en 2010.

À gauche, au Châtelet, 1996 ; à droite à l’Opéra de Paris, en 2019.

Lire la suite

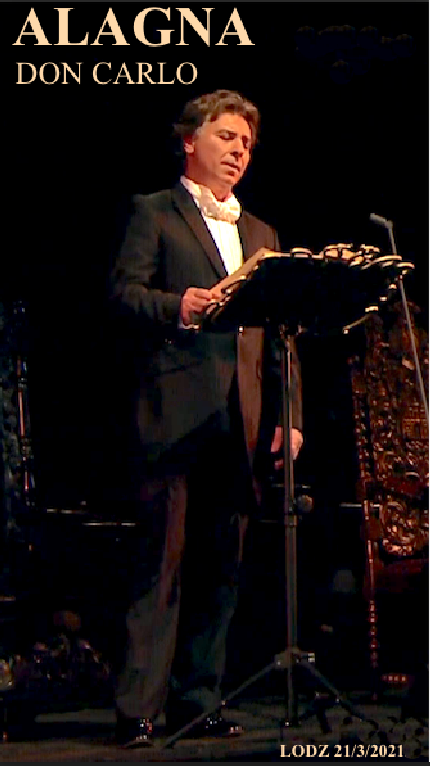

Roberto Alagna en don Carlo, Metropolitan, 2010.

Le 2 avril 2020, à 7 h 30 pm, les écrans qui attendaient la retransmission du Metropolitan ont paniqué. Ils espéraient le Don Carlos de Roberto Alagna dans la mise en scène de Nicholas Hytner (2010), on leur montrait Nixon in China avec une obstination d’autant plus vaine que ceux qui avaient voulu y assister s’étaient connectés la veille et que le 2, ceux qui espéraient Don Carlo quittaient en hâte ce Nixon-là, qui est très bon peut-être, je ne sais.

Lire la suiteMercredi 15 avril 2020

Les retransmissionsCovid du Metropolitan

Le 15 avril 2020, Le Metropolitan donne, en streaming gratuit, La Rondine. Depuis Don Carlo, où ils s’étaient affolés pour rien, les écrans ont compris qu’on avait juste oublié de leur préciser que 7h30, c’était l’heure de New York – en France, 3h du matin.

Sans la présence de Roberto Alagna, on se demande où le spectacle trouverait son éclat.

La captation, plus attirée par les fabuleuses coulisses du Met que par une transposition sans lyrisme et désordonnée du second Empire aux années folles, se laisse inspirer par le décor de la verrière du troisième acte et les deux duos de la fin où Roberto Alagna est prodigieux.

L’Hirondelle

La Rondine, c’est l’hirondelle. Il en existe trois versions, sa composition ayant été perturbée par la grande Guerre, la Première.

Ce n’est pas l’opéra le plus connu de Puccini. On lui fait des reproches, on l’accuse de légèreté, on le compare, on le dénigre, on prononce à mi-voix le mot d’opérette, mais cela peut-être très joli, une opérette, si elle est composée par Puccini ; et si Roberto Alagna prête ses traits et sa voix à Ruggero, cela devient si beau et déchirant que le dernier duo est un bond dans la tragédie.

CARMEN À LA FOLIE

Le 16 mars 2020, le Metropolitan a démarré sa série de retransmissions gratuites de l’un des opéras les plus célèbres au monde dans une interprétation légendaire de Roberto Alagna et Elīna Garanča, époustouflants dans la mise en scène de sir Richard Eyre, enregistrée le 16 janvier 2010.

Selon le rite du Met, qui change sa rediffusion chaque jour, cette Carmen a été visible pendant 20 heures d’affilée.

Le 6 mai 2020, le Met a doublé les séances de rediffusion en donnant Madama Butterfly (enregistré le 2 avril 2016) avec Roberto Alagna et Kristine Opolais (sa partenaire aussi dans Manon Lescaut). Destiné aux étudiants, aux professeurs et aux parents, le spectacle était précédé d’un entretien À la Maison avec Roberto Alagna, qui a répondu à des questions d’élèves. Ils ont eu de la chance, les petits Américains, de voir ce Pinkerton inégalable et d’entendre le ténor lui-même leur en parler (à retrouver sur YouTube).

C’est une illusion, mais c’est une illusion qui est véritable.

Roberto Alagna

Deux civilisations

Tout sépare Cio-Cio San, la petite Japonaise, orpheline de quinze ans, et Pinkerton, jeune officier de la marine américaine. Un entremetteur les réunit. Il leur organise un mariage à la japonaise, qui inquiète Sharpless, le consul américain, car ce qui est un jeu amoureux pour Pinkerton, représente le salut pour Cio-Cio San, dont le père a été contraint de se faire hara-kiri.

Lire la suite7 JUIN 2019 – 7 JUIN 2020

C’était il y a un an, le 7 juin 2019, Andrea Chénier soufflait les bougies d’anniversaire de Roberto Alagna, cela semble à des années lumières.

Aujourd’hui, comme tous ceux qui ont été happés par un art qui est devenu leur raison de vivre, le ténor se retrouve pire qu’enchaîné, bâillonné.

En scène.

Depuis trois mois on ne l’a pas vu, pas entendu. Il y a eu de petites distractions musicales, si ce n’est pas tout à fait rien, ce n’est pas grand chose. Mais l’art, dans sa grandeur, sa vérité et son mystère, l’art qu’on a vu culminer, il y a un an, avec Andrea Chenier, on ne l’a plus. Le manque est dramatique car nous sommes gavés de reproductions, mais c’est de l’art vivant que nous sommes privés, alors que l’année dernière, le 7 juin exactement…

C’était à Londres.

Le soir de son anniversaire, il a bouleversé l’interprétation traditionnelle et son Chénier transfiguré s’incarnait enfin tel que ne pouvait pas ne pas être le plus grand poète français de son temps, arbitrairement jeté en prison et guillotiné. Alagna a donné au chant du poète, dans sa dénonciation des crimes aveugles, sa passion d’amour, son défi à la mort, la force et la douceur qui sont sa marque. Qu’il ait connu par cœur la vie et l’œuvre de Chénier ou qu’il ait recrée le personnage de l’intérieur, il l’avait comme toujours abordé non pas en interprète mais en créateur pour en faire un flambeau de vérité.

Les retransmissionsCovid du Metropolitan

Le 24 juin 2020.

En juin 2020, Orange aurait dû préparer le troisième Samson de Roberto Alagna pour le 10 juillet. Sans Elīna Garanča, mais mis en scène par Jean-Louis Grinda, ce qui permettait d’espérer le meilleur. À cause du covid-19, le spectacle est reporté à l’année prochaine. Le 24 juin 2020, le Met a retransmis le spectacle enregistré le 20 octobre 2018.

Lire la suiteLes retransmissionsCovid du Metropolitan

14 juillet 2020

AVANT DE COMMENCER

Alors, ça continue, les stades rouvrent, les raves parties sauvages, on peut s’y entasser de toute la France, pendant des jours et des nuits d’affilé, sur les plages, les gigots coutumiers rôtissent au cuisse à cuisse , cafés et restaurants sont entassés à boire et se goberger, comme si Pompéi leur tremblait sous les pieds, il y a des concerts publics, même classiques, mais les festivals, quand ils n’ont pas annulé, jouent à huis clos, le courageux petit Favart a rouvert, louant une place sur deux et exigeant le masque, mon Dieu, trois heures d’Opéra avec un masque sur le nez, je ne tiendrai jamais, j’aurais l’impression de ne pas entendre, ça bouge un peu côté musique, bouche à bouche aux grands noyés ; mais lui, le plus grand ténor, quand on le reverra, on n’en sait rien ; sa Carmen au Stade de France reportée aux calendes, son premier Lohengrin cet hiver à Berlin, on n’en sait rien. Il est vrai qu’il faut le protéger. Si le public se masque ; lui, qu’est ce qu’il va faire ? Duos d’amour à distance sanitaire ? Tout le monde crâne et tout le monde vit un cauchemar.

ASTROLABE ET COSMOS

Au Metropolitan Opera de New York, en 2007, les décors n’attendent pas la spectaculaire image où le lit de la première nuit d’amour descend des cintres au milieu des étoiles pendant que le vent agite les draps pour proclamer que « Roméo et Juliette » est une histoire d’amour cosmique.

Dès le début, pendant la rencontre au bal des Capulet et les scènes du balcon, Roméo et Juliette évoluent sur un parquet qui représente un astrolabe géant, projection plane de la voûte céleste, ceinturé par un anneau avec les douze signes du zodiaques.

L’ensemble mobile, dont les anneaux extérieurs se soulèvent et s’abaissent ainsi que le plateau central, se prête à différents jeux de scène qui soutiennent l’action, forment des cachettes ou des appuis jusqu’au « jour de deuil », pivot de la marche à la mort, où Roméo tue Tibalt en duel.

LE COSMOS TÉMOIN DE L’AMOUR ET LA MORT

Le cosmos est ainsi le premier témoin de la naissance de l’amour, de son double accomplissement dans le mariage religieux et l’amour charnel, et de la mort annoncée, celle de Tibalt préludant à celle des époux.

En même temps que l’astrolabe occupe la partie centrale du plateau, le décor du fond, où la maison de Juliette est représentée par une marqueterie renaissance si fouillée qu’elle pourrait borner la scène, s’ouvre sur un jeu de projections de la voûte céleste avec ses galaxies d’une beauté magique aux couleurs changeantes qui foncent ou rosissent.

Ainsi Roméo, sous le balcon de Juliette, a les pieds sur l’astrolabe, au milieu des astres du ciel représentés à la mesure humaine, la lune comme un croissant, et la tête dans des poussières d’étoiles qui ouvrent sur l’infini.

Cette représentation propose une double image figurée : celle du dramaturge qui doit enserrer dans la limite des mots une histoire grande comme le monde et celle de l’amour considéré comme porteur de l’infini cosmique. On ne peut qu’être enthousiasmé par cette vision si shakespearienne de Roméo et Juliette.

DES IMAGES FAITES POUR ALAGNA

Ces images vont si bien à Roberto Alagna qu’elles semblent conçues pour lui qui affirme que chanter, c’est prier. On n’en doute pas, quand on le voit sur une scène. Ici, la conception de cette production ne l’oblige pas à imposer la vérité de son personnage contre tout ce qui l’entoure, mais le sert, exalte tout ce qu’il est, dans sa nature même et dans ce qu’il a conquis pour son art depuis ses premiers pas à l’Opéra. Cette concordance, lui épargne d’épuisants combats et d’inutiles fatigues, alors qu’il est obligé d’user ses forces si souvent simplement pour respecter l’œuvre qu’il interprète, le personnage qu’il incarne et son public venu l’entendre qui, comme lui, déteste les contresens (tout ce qui devrait être un évident acquis), et procure une aisance suprême à son Roméo, d’autant qu’avec Anna Netrebko pour Juliette, tous les deux sont parfaits.

La vision cosmique du réalisateur rend compte d’un rêve ou d’une réalité suggérant que le caractère immortel des héros de Shakespeare est inscrit dans les étoiles de toute éternité. Ce n’est donc pas fortuit si les deux moments où le décor est clos sont lorsque Juliette avale le faux poison et la fin, dans le tombeau, où les époux se rejoignent dans la mort. Dans ces deux scènes, la mort est présente, en simulacre d’abord puis en réalité, donc l’immortel cosmos disparait, se voile le visage, refuse d’y assister. Mais pour ne pas renoncer à l’idée de la grandeur humaine d’un amour aussi puissant, le plafond de la chambre, très élevé, donne cette ample respiration qui permet à Juliette de boire « à Roméo » – et celui du tombeau, contrairement à la réalité des chapelles funéraires, mais en accord avec l’univers de Shakespeare et avec nos attentes, est vertigineusement élevé. Il se perd à une hauteur démesurée, volontairement soulignée par un escalier fictif (Roméo en emprunte un autre pour descendre près de Juliette) et semble grimper dans les cintres aussi haut qu’en descendait le lit, comme si leur amour abaissé sur la terre repartait vers le ciel. L’escalier irréel figure alors une image du salut et répond à la prière de Juliette et Roméo qui demandent à Dieu pardon de se tuer à la fin d’une scène si cruelle que, de nos jours, on pourrait s’attendre à ce qu’ils mettent en question le « Dieu de bonté, Dieu de clémence » qu’ils ont prié passionnément depuis leur mariage.

AJOUTER AU CLASSIQUE SANS LE DÉNATURER

Cette approche de l’œuvre, qui va, pour ceux le veulent, au-delà d’une lecture au premier degré, sans rien dénaturer de son caractère classique, est d’autant plus convaincante aujourd’hui où tant de mises en scène contemporaines étouffent les forêts, les palais, les amours et les rêves dans des décors étriques et vilains qui représentent de petites boites très laides, hangars, bureaux, salles de conférences ou de rien du tout, au plafond bas, éclairées au néon qui n’ont pas d’autre but, avoué d’ailleurs, que politique destiné à détruire une culture, un art sublime pour imposer un concept rudimentaire et démontrer que tout n’est qu’égalité, que le beau égale le laid, le grand le petit, le noble l’ignoble, le crime et l’innocence – et que personne n’a le droit de juger une mise en scène tordue.

Emparons-nous de ce droit, qu’on nous refuse aujourd’hui, pour applaudir le Met et sa conception de l’art lyrique, qui ajoute sans dénaturer.

Pour regarder et regarder encore un Alagna époustouflant dans l’incroyable jeunesse, vocale, mais pas seulement, de ce Roméo idéal.

© Jacqueline Dauxois

Images : captations de la vidéo du Met le 8/12/2007.

Depuis son premier Don Carlos, en français, à Paris, en 1996 (Le Châtelet,mise en scène de Luc Bondy), jusqu’au concert de Lodz, en 2021, Roberto Alagna a conduit chacun de ses Carlo ou Carlos à l’aboutissement.

Lire la suite