Andrea Chénier d’Umberto Giordano, livret de Luigi Illica, s’inspire de La jeune captive, le plus célèbre poème du plus grand poète français de son temps. André Chénier l’écrivit dans la prison de Saint-Lazare d’où il ne sortira que pour être exécuté.

André Chénier.

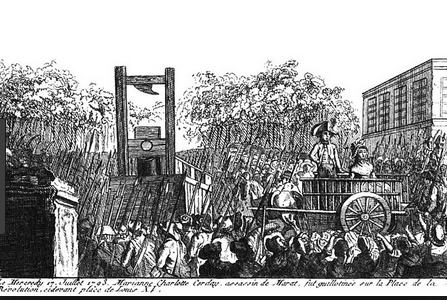

Avant Aimée de Coigny (Madeleine dans le livret), puisque c’est elle la captive du poème, une autre femme a inspiré André Chénier, aussi héroïque et superbe qu’Aimée était douce et molle : Charlotte Corday. Le poème qu’il a écrit pour elle fut leur unique rencontre car ils montèrent sur l’échafaud à un an d’intervalle ; elle décapitée à vingt-cinq ans place de la Concorde, lui à trente et un ans, à la barrière de Vincennes.

Née à Caen, Charlotte a quitté sa Normandie une fois dans sa vie, pour venir à Paris, assassiner celui qu’elle considérait comme l’un des plus sanglants terroristes de son temps, l’un des plus impitoyables pourvoyeurs de la guillotine et libérer la France de la Terreur.

Chénier a voyagé, né à Constantinople, d’une mère grecque et d’un père français, élevé à Carcassonne, il avait en commun avec elle une jeunesse passée loin de Paris, l’amour de leur pays et de la liberté -, l’horreur de la Terreur. Journaliste et poète, étoile dans le monde des lettres, c’est d’un Paris terrifié que Chénier regarde vers sa ville natale comme vers un havre et dénonce le pouvoir meurtrier qui, en France, dresse partout des guillotines. Byzance, mon berceau, attaque « des juges assassin, un tribunal pervers » :

Byzance, mon berceau, jamais tes janissaires

Du Musulman paisible ont-ils forcé le seuil ?

Vont-ils jusqu’en son lit, nocturnes émissaires,

Porter l’épouvante et le deuil ?

Son harem ne connaît, invisible retraite,

Le choix, ni les projets, ni le nom des visirs.

Là, sûr du lendemain, il repose sa tête,

Sans craindre au sein de ses plaisirs,

Que cent nouvelles lois qu’une nuit a fait naître,

De juges assassins un tribunal pervers,

Lancent sur son réveil, avec le nom de traître,

La mort, la ruine, ou les fers.

Tes mœurs et ton Coran sur ton sultan farouche

Veillent, le glaive nu, s’il croyait tout pouvoir ;

S’il osait tout braver ; et dérober sa bouche

Au frein de l’antique devoir.

Voilà donc une digue où la toute-puissance

Voit briser le torrent de ses vastes progrès !

Liberté qui nous fuis, tu ne fuis point Byzance ;

Tu planes sur ses minarets !

Il n’a pas connu Charlotte, personne ne l’a connue, elle est passée à Paris comme un météorite, le temps de tuer et d’être condamnée. Mais après qu’elle a tué Marat, son nom est partout. On l’admire ou on la hait, on ne peut l’ignorer, son acte soulève une stupeur. Elle ne peut-être comparée à personne ou alors au héros et aux héroïnes de l’Antiquité, elle est la première à le faire et assimile son geste aux travaux d’Hercule dans son Adresse aux Français, rédigée avant de tuer Marat, à laquelle elle a épinglé son acte de naissance pour qu’on trouve les documents sur elle au cas où elle serait mise en pièce après avoir tué Marat :

«(…) Ô France, ton repos dépend de l’exécution de la loi, je n’y porte point atteinte en tuant Marat, condamné par l’univers, il est hors la loi… Quel tribunal me jugera ? Si je suis coupable, Alcide (Héraclès, Hercule qui tua Diomède roi de Thrace qui nourrissait ses chevaux de chair humaine) l’était donc lorsqu’il détruisit les monstres ; mais en rencontra-t-il de si odieux ? Ô amis de l’humanité, vous ne regretterez point une bête féroce, engraissée de votre sang, et vous tristes Aristocrates, vous ne le regretterez pas non plus, vous n’avez rien de commun avec lui. Ô ma patrie ! tes infortunes déchirent mon cœur, je ne puis t’offrir que ma vie, et je rends grâce au ciel de la liberté que j’ai d’en disposer ; personne ne perdra par ma mort je n’imiterai point Pâris en me tuant (il s’était suicidé après avoir assassiné le régicide Le Peletier de Saint-Fargeau), je veux que mon dernier soupir soit utile à mes concitoyens, que ma tête, portée dans Paris, soit un signe de ralliement pour tous les amis des lois, que la Montagne chancelante voit sa perte écrite avec son sang, que je sois leur dernière victime et que l’univers vengé déclare que j’ai bien mérité de l’humanité, au reste, si l’on voyait ma conduite d’un autre œil, je m’en inquiète peu (…)»(1).

Qu’une jeune fille exquise, jolie, très bien élevée ait tué Marat est inimaginable. Montané, qui l’interroge, n’arrive pas à croire qu’elle ait conçu et exécuté son projet toute seule, une petite Normande, élevée chez les religieuses, jamais sortie de sa province, « une personne de son âge et de son sexe ». Elle ne répond pas sur la ridicule objection de l’âge et du sexe, mais : « qu’il est plus facile d’exécuter un tel projet d’après sa propre haine que d’après celle des autres ». Grâce aux minutes du procès, on connaît les derniers mots de Marat. Il parlait avec elle de dix-huit députés de la Convention et de quatre députés du Calvados.

-Que dit Marat ? demande Montané.

-Qu’il les ferait tous guillotiner, répond Charlotte.

-Quelle fut la suite de la conversation ?

-Ce fut le dernier mot, à l’instant je l’ai tué.

Emmenée devant le corps, elle le reconnait :

-Oui, c’est moi qui l’ai tué.

Lorsque Chabot l’interroge à son tour, il ne peut pas imaginer que, sans s’être jamais exercée, sans avoir reçu les conseils de personne, elle ait pu frapper droit au cœur :

-L’indignation qui soulevait le mien m’indiquait la route !

Il est perplexe malgré tout : si elle avait frappé ailleurs, Marat vivrait encore. Oui, mais elle a frappé au cœur.

Non seulement, elle avoue, mais elle revendique : « moi seule en ai conçu l’idée », elle a voulu tuer la bête féroce, le premier théoricien de la Terreur, l’instigateur des massacres de septembre et de la loi des suspects, elle a voulu « faire peur aux autre » et libérer la France.

Elle a répondu à toutes les questions, expliqué avec clarté et précision tous les détails d’un assassinat commis pour la liberté de son pays, elle n’a pas fondu en larmes ni demandé des sels, elle est tranquille et sûre d’elle, mais quelque chose encore tracasse Chabot. Une question, que Charlotte n’arrive pas à régler d’un mot, sur laquelle il revient. L’époque est tellement sanglante, qu’il a très bien admis l’assassinat, prise en flagrant délit, elle sera guillotinée dans les trois jours et l’affaire bouclée. Mais qu’elle ait pris le coche toute seule est un comportement inimaginable de la part d’une jeune fille de si bonne famille, qui soulève plus de questions que l’achat du couteau sous les arcades du Palais-Royal.

À vingt-cinq ans, l’assassin de Marat aurait dû prendre un chaperon !

Charlotte voulait arrêter la Terreur. En tuant Marat elle a contribué à enclencher le processus qui a conduit à la chute de Robespierre, un an plus tard.

Mais pendant cette année-là encore, les têtes roulent et la Terreur, qui n’en est pas à une mascarade près, élève des autels à Marat. Pour le décor de l’Acte II, le livret met face à face de ces autels en face du café des Feuillants. Au festival de Bregenz, un buste géant de « l’ami du peuple », le couteau dans la poitrine (planté du mauvais côté comme David l’a peint), le lac figurant la baignoire, forme une scène spectaculaire sur laquelle plane l’ombre Charlotte Corday.

C’est au cours de cette année, à laquelle il ne survivra pas, qu’André Chénier compose le poème À Charlotte Corday :

Quoi ! tandis que partout, ou sincères ou feintes,

Des lâches, des

pervers, les larmes et les plaintes

Consacrent leur

Marat parmi les immortels,

Et que, prêtre orgueilleux de cette idole vile,

Des fanges du

Parnasse un impudent reptile

Vomit un hymne

infâme au pied de ses autels ;

La vérité se

tait ! Dans sa bouche glacée,

Des liens de la

peur sa langue embarrassée

Dérobe un juste

hommage aux exploits glorieux !

Vivre est-il

donc si doux ? De quel prix est la vie,

Quand, sous un joug honteux, la pensée asservie,

Tremblante, au

fond du cœur, se cache à tous les yeux ?

Non, non. Je ne

veux point t’honorer en silence,

Toi qui crus

par ta mort ressusciter la France

Et dévouas tes jours à punir des forfait.

Le glaive arma

ton bras, fille grande et sublime,

Pour faire

honte aux dieux, pour réparer leur crime,

Quand d’un

homme à ce monstre ils donnèrent les traits.

Le noir

serpent, sorti de sa caverne impure,

A donc vu rompre enfin sous ta main ferme et sûre

Le venimeux

tissu de ses jours abhorrés !

Aux entrailles

du tigre, à ses dents homicides,

Tu vins

redemander et les membres livides

Et le sang des

humains qu’il avait dévorés !

Son œil mourant

t’a vue, en ta superbe joie,

Féliciter ton

bras et contempler ta proie.

Ton regard lui

disait : « Va, tyran furieux,

Va, cours

frayer la route aux tyrans tes complices.

Te baigner dans

le sang fut tes seules délices,

Baigne-toi dans

le tien et reconnais des dieux. »

La Grèce, ô

fille illustre ! admirant ton courage,

Épuiserait

Paros pour placer ton image

Auprès

d’Harmodius, auprès de son ami ;

Et des chœurs

sur ta tombe, en une sainte ivresse,

Chanteraient

Némésis, la tardive déesse,

Qui frappe le

méchant sur son trône endormi.

Mais la France à la hache abandonne ta tête.

C’est au

monstre égorgé qu’on prépare une fête

Parmi ses

compagnons, tous dignes de son sort.

Oh ! quel noble

dédain fit sourire ta bouche,

Quand un

brigand, vengeur de ce brigand farouche,

Crut te faire pâlir, aux menaces de mort !

C’est lui qui

dut pâlir, et tes juges sinistres,

Et notre

affreux sénat et ses affreux ministres,

Quand, à leur

tribunal, sans crainte et sans appui,

Ta douceur, ton

langage et simple et magnanime

Leur apprit qu’en effet, tout puissant qu’est le crime,

Qui renonce à

la vie est plus puissant que lui.

Longtemps, sous

les dehors d’une allégresse aimable,

Dans ses

détours profonds ton âme impénétrable

Avait tenu

cachés les destins du pervers.

Ainsi, dans le

secret amassant la tempête,

Rit un beau

ciel d’azur, qui cependant s’apprête

A foudroyer les

monts, à soulever les mers.

Belle, jeune,

brillante, aux bourreaux amenée,

Tu semblais

t’avancer sur le char d’hyménée ;

Ton front resta

paisible et ton regard serein.

Calme sur l’échafaud, tu méprisas la rage

D’un peuple

abject, servile et fécond en outrage,

Et qui se croit

encore et libre et souverain.

La vertu seule est libre. Honneur de notre histoire,

Notre immortel opprobre y vit avec ta gloire ;

Seule, tu fus un homme, et vengeas les humains !

Et nous, eunuques vils, troupeau lâche et sans âme,

Nous savons répéter quelques plaintes de femme ;

Mais le fer pèserait à nos débiles mains.

Un scélérat de moins rampe dans cette fange.

La Vertu t’applaudit ; de sa mâle louange

Entends, belle héroïne, entends l’auguste voix.

Ô Vertu, le poignard, seul espoir de la terre,

Est ton arme sacrée, alors que le tonnerre

Laisse régner le crime et te vend à ses lois.

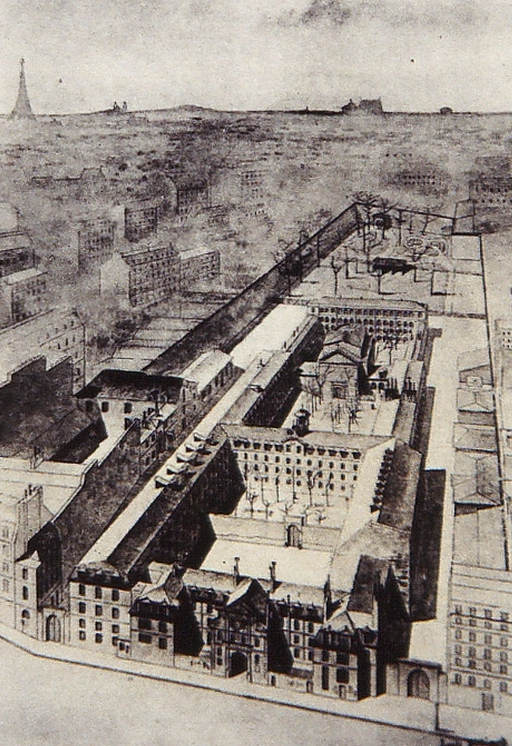

Charlotte avait volontairement sacrifié sa vie. Chénier ne cherche ni à tuer ni à mourir. Capturé presque par hasard, emprisonné comme « suspect d’être suspect » il est enfermé Saint-Lazare, 107 de la rue du Faubourg-Saint-Denis avec huit ou neuf cents autres détenus de toutes origines auxquels se mêlent les dénonciateurs. En prison, il écrit, il arrive même à faire sortir ses poèmes, cachés dans son linge.

Le plus célèbre, la Jeune captive qui a inspiré l’opéra de Giordano, est tendre et doux, presque rêveur :

« L’épi naissant

mûrit de la faux respecté ;

Sans crainte du

pressoir, le pampre tout l’été

Boit les doux

présents de l’aurore ;

Et moi, comme

lui belle, et jeune comme lui,

Quoi que

l’heure présente ait de trouble et d’ennui,

Je ne veux

point mourir encore.

Qu’un stoïque

aux yeux secs vole embrasser la mort,

Moi je pleure

et j’espère ; au noir souffle du Nord

Je plie et

relève ma tête.

S’il est des

jours amers, il en est de si doux !

Hélas ! quel

miel jamais n’a laissé de dégoûts ?

Quelle mer n’a

point de tempête ?

L’illusion

féconde habite dans mon sein.

D’une prison

sur moi les murs pèsent en vain.

J’ai les ailes

de l’espérance :

Échappée aux

réseaux de l’oiseleur cruel,

Plus vive, plus

heureuse, aux campagnes du ciel

Philomène chante et s’élance.

Est-ce à moi de mourir ? Tranquille je m’endors,

Et tranquille je veille ; et ma veille aux remords

Ni mon sommeil ne sont en proie.

Ma bienvenue au jour me rit dans tous les yeux ;

Sur des fronts abattus, mon aspect dans ces lieux

Ranime presque de la joie.

Mon beau voyage encore est si loin de sa fin !

Je pars, et des ormeaux qui bordent le chemin

J’ai passé les premiers à peine,

Au banquet de la vie à peine commencé,

Un instant seulement mes lèvres ont pressé

La coupe en mes mains encor pleine.

Je ne suis qu’au printemps, je veux voir la moisson ;

Et comme le soleil, de saison en saison,

Je veux achever mon année.

Brillante sur ma tige et l’honneur du jardin,

Je n’ai vu luire encor que les feux du matin ;

Je veux achever ma journée.

Ô mort ! tu peux attendre ; éloigne, éloigne-toi ;

Va consoler les cœurs que la honte, l’effroi,

Le pâle désespoir dévore.

Pour moi Palès encore a des asiles verts,

Les Amours des baisers, les Muses des concerts.

Je ne veux point mourir encore. »

Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois

S’éveillait, écoutant ces plaintes, cette voix,

Ces vœux d’une jeune captive ;

Et secouant le faix de mes jours languissants,

Aux douces lois des vers je pliais les accents

De sa bouche aimable et naïve.

Ces chants, de ma prison témoins harmonieux,

Feront à quelque amant des loisirs studieux

Chercher quelle fut cette belle :

La grâce décorait son front et ses discours,

Et, comme elle, craindront de voir finir leurs jours

Ceux qui les passeront près d’elle.

Chénier est tendre et doux dans la Jeune captive parce qu’il fait parler une femme, cette Aimée de Coigny qui eut la consternante vulgarité, étant aimée par lui, de lui en préférer un autre.

L’opéra, qui rectifie cette erreur du destin, change son nom, la rend amoureuse comme elle aurait du l’être et la fait mourir avec celui qu’elle aime dans une harmonie où la mort semble un songe. Comme Chénier, Illica et Giordano ont exalté cet amour transfiguré par l’approche de la mort:

Come un bel di di maggio

Che con un baccio di vento

E carezza di raggio

Si spegne in firmamento

Col bacio io d’una rima,

Carezza di poesia,

Salgo l’estrema cima

Dell’esistenza mia.

La sfera che camina

Per ogniumana sorte

Ecco già

Mi avvicina

All’ora della morte,

E forse pria che l’ultima

Mia strofe sia finita,

M’annuncierà il carnefice

La fine della vita

Sia I Strofe, ultima Dea

Ancor dona ali tuo poeta

La sfolgorante idea,

La fiamma consueta ;

Io, a te, mentre tu vivida

A me sgorghi dal cuore,

Daro per rima

Il gelido spiro

D’un uom che muore.

Comme un beau jour de mai

Qui sous le baiser du vent

Et la caresse du soleil

S’éteint au firmament,

Avec le baiser d’une rime,

La caresse de la poésie,

Je monte à l’extrême cime

De mon existence.

L’aiguille qui chemine en cercle

Pour chaque destin humain,

La voici qui déjà me rapproche

De l’heure de ma mort,

Et peut-être avant même

Que soit achevée

Ma dernière strophe,

Le bourreau viendra-t-il m’annoncer

La fin de la vie.

Soit! Poésie, ultime déesse

Accorde encore à ton poète

l’inspiration fulgurante,

La flamme dont tu le comblais ;

Et pendant que toi, tu me jaillis,

Vivace, du cœur,

Moi je te donnerai pour rime

Le souffle glacé

D’un homme qui meurt.

Contrairement à Charlotte Corday qui, jugée et condamnée pour un flagrant délit, a brièvement séjourné en prison, André Chénier, lui, reste à Saint-Lazare. D’abord, il veut sortir, il ne comprend pas ce qu’il fait là, il écrit une supplique. Son frère le persuade de détruire sa lettre, de n’attirer l’attention sous aucun prétexte, de se faire petit, c’est le seul moyen de survivre, André l’écoute et espère qu’il sera oublié par les bourreaux, certains l’ont été, jamais signalés, jamais sur la liste fatale, libérés par le 9 thermidor. Avec le temps, il observe comment la survie s’organise, abjecte. À cause de ce qu’il est forcé de vivre, des scènes auxquelles il assiste, il n’est plus le même. Ses poèmes non plus.

Plus de tendresse, de douceur, plus d’élégies, d’évocation des nobles héros de l’Antiquité. Celui écrivait Byzance mon berceau et l’hymne à Charlotte Corday, était un homme libre. Le temps d’un amour malheureux, d’un poème à une captive, le prisonnier se souvient encore, c’est la dernière fois, de celui qu’il était, de cet André Chénier en liberté, qui choisissait sa cravate et ses gants le matin et qui, surtout, fréquentait qui il voulait, alors, avec le ton des jours anciens, il fait parler sa belle. Mais forcé de découvrir un autre monde d’où il doit faire évader ses poèmes cachés dans son linge, où il n’a pas toujours une plume et du papier, où rester propre est une affaire compliquée, où on mange du hareng pourri (un prisonnier de seize qui en avait jeté un à la tête d’un geôlier a été immédiatement exécuté), il change.

L’écriture de celui qui tous les jours écoute l’appel de ceux qui vont mourir, ne peut rester la même. Elle durcit. Ce n’est pas la proximité de la mort qui change Chénier, pas plus qu’elle n’a changé Charlotte Corday, c’est d’être forcé de côtoyer le pire de la nature humaine.

Tout ce qu’il dénonçait déjà, il le dénonce encore à Saint-Lazare, mais autrement.

Et si, contrairement à ce qu’on raconte, c’était celui-là, le vrai Chénier, non pas le doux suave, mais l’homme du flamboiement de la colère et du mépris?

On vit, on vit infâme. Eh bien ! il fallut l’être ;

L’infâme après tout mange et dort.

Ici même, en ces parcs où la mort nous fait paître,

Où la hache nous tire au sort,

Beaux poulets sont écrits ; maris, amans sont dupes.

Caquetage, intrigues de sots.

On y chante, on y joue, on y lève des jupes ;

On y fait chansons et bons mots.

L’un court et l’autre saute, et braillent, boivent, rient,

Politiqueurs et raisonneurs,

Et sur les gonds de fer soudain les portes crient,

Des juges tigres, nos seigneurs,

Le pourvoyeur parait. Quelle sera la proie

Que la hache appelle aujourd’hui ?

Chacun frissonne, écoute, et chacun avec joie

Voit que ce n’est pas encor lui.

Ce sera toi demain, insensible imbécile.

La peur blême et louche est leur dieu,

La bassesse, la feinte. Ah ! lâches que nous sommes !

Tous, oui, tous. Adieu, terre, adieu.

Vienne, vienne la mort ! que la mort me délivre !

« Oh ! les vils scélérats ! les monstres, les infâmes,

De vol, de massacres nourris !

Noirs ivrognes de sang, lâches bourreaux de femmes

Qui n’égorgent point leurs maris ;

Du fils tendre et pieux, et du malheureux père

Pleurant son fils assassiné ;

Du frère qui n’a point laissé dans la misère

Périr son frère abandonné.

De sa prison, il parvenait à faire passer ses poèmes à son père qui probablement précipita sa mort en allant réclamer la grâce de son fils.

Charlotte Corday et André Chénier ont montré le même sang-froid devant la mort. Charlotte a demandé l’autorisation, pour le peintre Hauer, d’achever un portrait d’elle.

Lui, dans la charrette, qui a ramassé trente-huit condamnés, retrouve un ami, le poète Jean-Antoine Roucher. En allant à la mort, il récite avec lui le début d’Andromaque, la scène entre Oreste et Pylade, cet extraordinaire dialogue sur la vie, l’amour, les périls et la mort. :

| Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, Ma fortune va prendre une face nouvelle, Et déjà son courroux semble s’être adouci, Depuis qu’elle a pris soin de nous rejoindre ici… |

Il a été exécuté le 7 thermidor (25 juillet 1794).

Dans la nuit du lendemain (8/9 thermidor), Robespierre tombait.

(1) Léon Manière a composé, en 1937, un drame lyrique : Charlotte Corday, sur un livret de Maurice-Charles Renard et l’opéra éponyme de Lorenzo Ferrero a été monté à Rome, en 1989, pour les deux cents ans de la Révolution française.

(2) Jacqueline Dauxois, Charlotte Corday, Albin Michel, 1989.

(3) Au musée Lambinet à Versailles.

Lire aussi sur le site :

https://whttps://www.jacquelinedauxois.fr/2019/05/11/andre-chenier-et-charlotte-corday/(ouvre un nouvel onglet)

et

André Chénier, Alagna et Roberto Intime,

André Chénier et l’anniversaire de Roberto Alagna

©Jacqueline Dauxois

Merci pour cet excellent article 🙂

Comme d’habitude, Jaqueline nous prépare avec ses connaissances et réflexions à mieux connaitre André Chénier le poète et le personnage que Giordano a immortalisé.