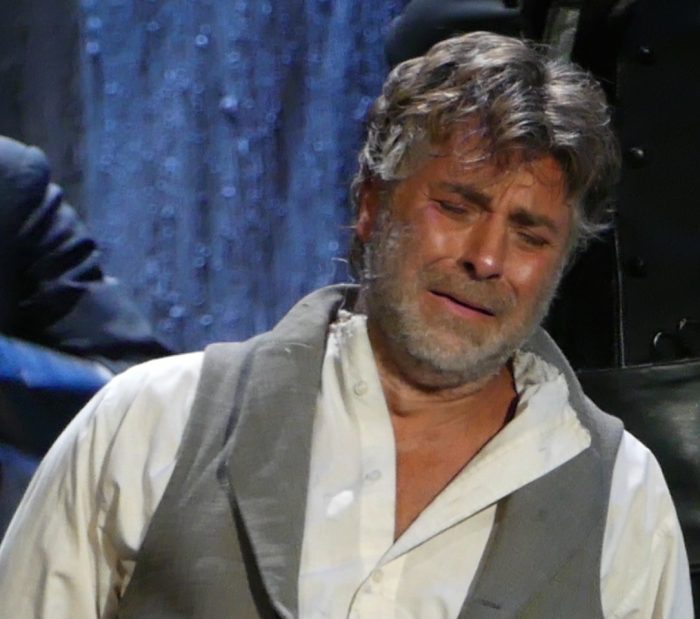

Roberto Alagna dans Le Dernier jour d’un condamné

Avec Le Dernier jour d’un condamné, les frères Alagna ont été les premiers à dénoncer la peine de mort sur une scène d’opéra.

Incarnée par Roberto Alagna, la pensée du géant Hugo est là, brûlante d’actualité.

Le plaidoyer contre la peine de mort est une actualité de la scène puisqu’on peut voir, en ce moment même, deux spectacles inspirées par Le Dernier jour d’un condamné de Victor Hugo. Roberto Alagna incarne le condamné à l’Opéra de Marseille pendant que le comédien William Mesguich interprète un monologue à Paris, au Studio Hebertot.

Hugo, Moussorgski, Dostoïevsky et David Alagna

Le livret des frères Alagna rend compte intégralement du texte de Victor Hugo. Il évoque Marie, la fille du condamné, le ferrage des bagnards, la vaine intervention de l’aumônier, la rencontre avec celui qui va, après l’exécution, occuper seul la cellule de mort. Il montre le bourreau qui coupe ses cheveux et le col de sa chemise pendant que grandit la hantise de la mise à mort et l’horreur de la machine dont Hugo haïssait l’inventeur.

Sur ce livret, David Alagna ne pouvait pas ne pas composer une musique romantique, il aurait trahi le texte hugolien ; il ne pouvait pas non plus ne pas écrire un opéra qui ne soit pas contemporain, il aurait trahi la volonté d’universalité de Hugo. Il a réussi la synthèse du XIXème et du XXIème siècle. Il a dédicacé la partition à « l’audace de Modest Moussorgski » et son opéra ouvre sur la musique russe, comment ne pas penser au « Kuda, kuda » d’Eugène Onéguine qu’Alagna chante en français et en russe, mais aussi à la littérature, à Dostoïevsky et Soljenitsyne. L’expression « crime et châtiment » est en toutes lettres dans Le Dernier jour d’un condamné. Au moment de la publication, Dostoïevsky, huit ans, était trop jeune, mais trente-huit ans s’écoulent avant qu’il ne sorte Crime et châtiment. Il a eu tout le temps de lire Hugo et, peut-être, d’y trouver son titre.

David Alagna a construit l’opéra en deux actes et un intermezzo. Visuellement, le rythme binaire s’impose avec la présence simultanée sur scène du condamné et de son double, la condamnée (qui a un enfant elle aussi, un double de Marie). Ce rythme est bousculé au début par trois visions de deux femmes dans un rayon de projecteur. Une récitante, Catherine Alcover, et une violoniste, Alexandra Jouannie, apparaissent au parterre, sur scène et dans une loge. On a dit que le parterre signifiait le peuple, la scène le lieu où se crée l’art, la loge le symbole du pouvoir, mais si un spectateur abandonne son intelligence au vestiaire, il est saisi au cœur par une simple évidence, l’imposante clarté de la pensée hugolienne accompagnée par le violon.

Osmose

Au commencement de l’opéra, on cherche à garder ses distances avec les souffrances d’un autre, à assister de loin au dernier jour d’un inconnu, mais Alagna le rend proche, de plus en plus, jusqu’à ce moment où, éprouvant ce qu’il éprouve, on se débat avec lui, confronté à notre propre mort comme il l’est à celle de son personnage. C’est ce que voulait Hugo : faire vivre au lecteur une agonie programmée par une société qui punit ou se venge. C’est ce que réalise Alagna, qui, de sa voix, de son jeu, transperce les émotions et met à nu les sentiments donnant à entendre, à voir et à vivre avec lui notre propre épouvante devant ce qui sera notre guillotine : voiture fracassé, massacre terroriste ou draps trempés des soins palliatifs.

Cette tension qui vous étrille à votre place pendant qu’elle essore Alagna et son personnage sur le plateau, on la supporte parce qu’il l’endure. S’il y parvient, lui, c’est peut-être parce que tout dans le condamné est appel à la vie : l’idée qu’il croit préférer la mort au bagne jusqu’à ce qu’au pied de la guillotine s’élève en lui la supplication de la comtesse du Barry : « encore un moment, monsieur le bourreau ! », le basculement incessant de la résignation à l’horreur et à la révolte, le souvenir de l’enfant qu’il aime et qui sera stigmatisée par sa mort infamante, la grâce espérée et dont il désespère.

L’image bouleversante que donne Roberto Alagna dans son obscur cachot, côté jardin, est soulignée par la présence, côté cour, de la condamnée dans son survêtement d’un blanc chirurgical, alors que se déroulent les deux monologues juxtaposés qui parlent d’une voix unique, celle de Hugo.

D’autres peuvent chanter le Condamné, Alagna l’incarne. De la violence du désespoir à la brisure des émotions à vif, il enflamme le texte. Avec ce personnage qui ne ressemble à aucun autre, il donne au spectateur ce qu’il est venu chercher : à travers la splendeur d’une voix, la vérité d’un cœur, ici, c’est celui de Hugo qui bat dans celui d’Alagna.

Comment le spectacle ne serait-il pas somptueux ?

Consoler le condamné

Les mots, les notes, les respirations d’Alagna sont en symbiose avec la musique que sa voix rend charnelle. L’orchestration semble parfois consoler le condamné avec les violons, mais plus souvent, elle le frappe avec ses cuivres, lui coupe le souffle avec ses percussions et accompagne ses bourreaux, les hommes et les pensées désespérées qui l’assaillent. Plongé dans un déchirement intérieur, alors qu’il semble se battre avec et contre la musique, elle le porte. Lorsqu’on croit qu’elle l’a jeté dans les ténèbres du silence ou bien c’est lui ou bien c’est elle qui recommence. L’étroite alliance du texte et de la musique, servis par l’interprétation magistrale du ténor, signent un chef-d’œuvre.

Avant qu’il ne l’ait chanté pour la première fois, on pouvait se demander si Roberto Alagna était fait pour un rôle aussi dur. Le temps d’un opéra, on enferme dans un cachot un ténor dont la voix radieuse est faite pour transporter le public dans le bonheur. Sauf qu’on ne l’enferme pas. C’est lui qui décide. Il veut être le condamné. De tous ses rôles, c’est le plus tragique. Pour le spectateur, c’est une surprise et un choc. C’est sa voix qu’ici on redécouvre. Ces accents uniques, leur suavité dans la noirceur, leur envol dans les aigus, leur exploration des médiums avec l’intrépide jeunesse du timbre, la plongée dans les graves où jamais les sons ne perdent leurs reflets de velours, on croit les entendre pour la première fois. Comme après la lecture du livre, le rideau tombé, le spectateur n’est plus le même. À travers la noirceur de l’histoire de la mort qui s’approche, le jeu et la voix de Roberto Alagna révèlent une poésie qui s’incarne en lui en train d’incarner un condamné dans un monde sans espoir où filtre un infime rayon : peut-être, un jour, aucune société humaine n’exécutera plus personne.

Au service de l’œuvre

La mise en scène de Nadine Duffaut, qui tend les lignes de force du livret pour aller droit à l’essentiel, a été présentée en Hongrie pour la première fois, ensuite en Avignon puis à Marseille. Forte et élégante, donnant de l’œuvre une lecture d’une clarté et d’une intelligence idéales, elle semble l’émanation naturelle du livret et de la musique.

Sous la direction de Jean-Yves Ossonce, l’orchestre et les chœurs de l’Opéra de Marseille n’ont plus à prouver leur qualité.

La soprano américaine Adina Aaron, déjà partenaire de Roberto Alagna en Avignon, et qui a chanté Aïda à Marseille, campe une très juste condamnée, dont la voix agile et souple, même si elle n’a pas la même perfection dans l’articulation, répond avec aisance à celle d’Alagna. Le reste de la distribution, très homogène, contribue à la réussite du spectacle.

Conclusion, indispensable poésie

Le Dernier jour d’un condamné défend une idée en racontant une histoire intérieure. C’est un opéra ardemment engagé, totalement hugolien, prodigieusement incarné par Roberto Alagna qui apporte à cette histoire une poignante, paradoxale, indispensable poésie

L’excellence du spectacle donné à Marseille les 28 septembre, 1er et 4 octobre devrait contribuer à réaliser un rêve : montrer Le Dernier jour d’un condamné dans tous les pays du monde, partisans ou non de la peine de mort. Ci-dessus, dans le couloir des loges, Roberto Alagna et Adina Aaron après la troisième représentation, le 4 octobre 2017.

Ci-dessus, dans le couloir des loges, Roberto Alagna et Adina Aaron après la troisième représentation, le 4 octobre 2017.

© texte et photos JACQUELINE DAUXOIS